El cronista | Estampas de ayer y de hoy

El legado de la reina María de Molina en el oriente de ValladolidSecciones

Servicios

Destacamos

El cronista | Estampas de ayer y de hoy

El legado de la reina María de Molina en el oriente de ValladolidLa manzana englobada por las calles Alamillos, Estudios, Colón y la avenida de Ramón y Cajal, que se sitúa al noroeste del conjunto histórico de Valladolid, alberga varias construcciones cuyos orígenes se remontan hasta el siglo XII, prácticamente en los momentos en los que la villa empieza a expandirse y a saltarse los límites físicos de la primitiva muralla, y que gracias al patrocinio de ilustres personajes, como la reina María de Molina o el obispo Pedro de la Gasca, alcanzaron la singularidad con que hoy las conocemos.

La segunda cerca de Valladolid comenzó a levantarse a comienzos del siglo XIII y probablemente se finalizó a finales de esa misma centuria o en los inicios del XIV. Por el sur llegaba hasta el brazo meridional del río Esgueva; mientras que el resto de su superficie, hasta alcanzar una extensión próxima a las 127 hectáreas, acogería a los nuevos barrios, surgidos por el rebasamiento de la primera cerca y el crecimiento urbano. Estaba levantada con materiales pobres, en los que se combinaba ladrillo o tapial con cantería caliza, utilizándose aparejo de piedra en los cimientos, argamasa en los lienzos y cantería en los cubos y torres. Diferentes vestigios de su construcción se han documentado en varios puntos de la ciudad, como son las proximidades del Puente Mayor o durante las intervenciones arqueológicas efectuadas en la plaza de España o en la calle Claudio Moyano, en este caso junto al barrio mudéjar de Santa María. La defensa mantuvo su trazado y su función prácticamente hasta el siglo XVII, cuando sería parcialmente derribada para levantar una nueva cerca, de carácter fiscal, que expandía aún más la ciudad, pero que reaprovecharía algunos de los tramos precedentes, como los que discurrían frente al río Pisuerga o por el norte de la población.

Hacia el año 1158 se construye una ermita extramuros, próxima a la puerta de la Magdalena en la segunda muralla, y que se localizaba junto a los prados que se encontraban al septentrión de la villa, por los que discurría libre el río Esgueva y que serían el origen del conocido Prado de la Magdalena. A este pequeño y humilde templo se le dio la advocación de Santa María Magdalena. Un siglo más tarde se reconstruye, ya con carácter de iglesia, posiblemente para dotar de un espacio de culto adecuado y más amplio a una población creciente en su entorno. Entre 1538 y 1547, el doctor Luis del Corral, Oidor de la Real Chancillería de Valladolid y miembro del Consejo Real, edificó su capilla funeraria de forma adyacente a la iglesia medieval, concretamente en el lado de la Epístola, y que posteriormente, desde el siglo XVI, estaría comunicada con la capilla del Marqués de Revilla, otra de las familias que fueron patronas del templo.

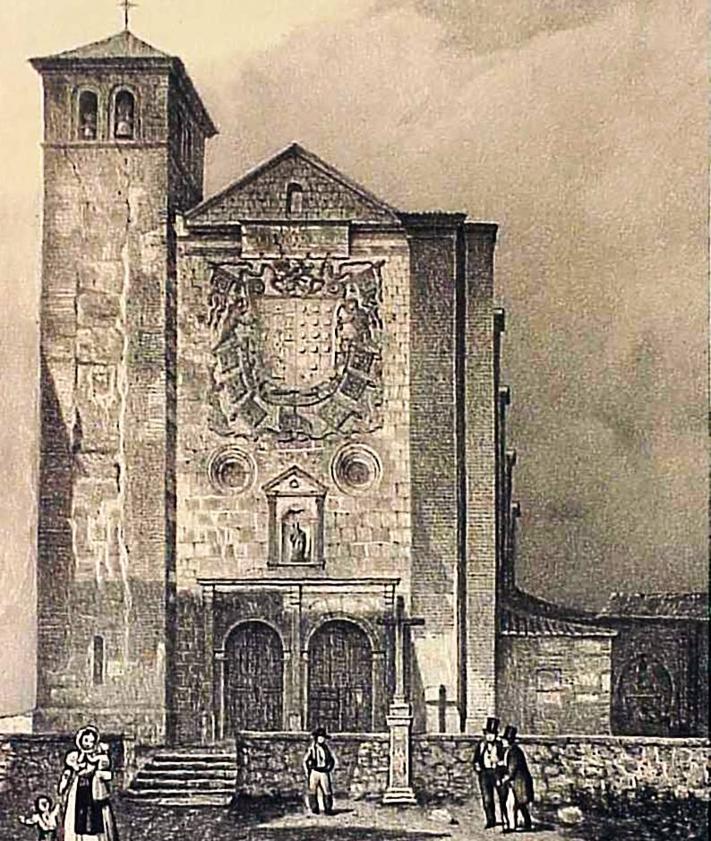

Unos años más tarde, el virrey de Perú y obispo de Palencia y Sigüenza, Pedro de la Gasca, financió la reconstrucción de la iglesia con la finalidad de que fuera el legado de su prestancia y su lugar de enterramiento, firmándose en 1564 la escritura de asiento. Realizada con trazas de Rodrigo Gil de Hontañón, las obras se iniciaron en 1566 con el maestro de obras Francisco del Río al frente y se finalizaron en 1570. El templo, cuya estructura con planta de cruz latina es la que ha llegado a la actualidad, tiene una amplia nave, con capilla mayor, un crucero que se adaptó a la capilla del doctor Corral (lo que provocó la asimetría de la construcción) y tres tramos hacia los pies, donde se dispuso el coro. En el segundo cuerpo de la fachada se colocó un gran escudo de armas del patrono, uno de los más grandes del mundo, obra de Esteban Jordán, que se repite en formato más pequeño en otros puntos de las paredes del templo.

El sepulcro del obispo de la Gasca se colocó al pie de la escalinata del presbiterio, con un cenotafio realizado en mármol y en el que destaca la estatua yacente del prelado en su parte superior. Igualmente, el mecenas mandó construir una cripta funeraria de grandes dimensiones en el subsuelo del templo. Se localiza bajo el transepto y la cabecera, tiene una planta cuadrangular y está realizada en ladrillo, poseyendo un conjunto de arcos de piedra que sujetan nueve bóvedas de crucería.

Volviendo a la plena Edad Media, también junto a la segunda muralla de la villa y colindante con la ermita de la Magdalena, la reina María de Molina, una de las vallisoletanas más famosas de la historia, mandó levantar su palacio. Nacida como María Alfonso de Meneses en 1264, contrajo matrimonio en 1282 con el futuro rey Sancho IV, también natural de la ciudad y que era sobrino segundo suyo. Tras la muerte de Alfonso X, Sancho fue proclamado soberano del reino de Castilla y su mujer fue reina consorte entre 1284 y 1295, en un periodo muy convulso por las luchas entre los distintos personajes de la realeza.

Tras el fallecimiento del monarca, María de Molina siguió gobernando hasta 1301, cuando su hijo Fernando IV llega a la mayoría de edad. La monarca tuvo una especial predilección por la villa, en la cual se celebraron durante su reinado diferentes reuniones de las Cortes. No hay fechas precisas que reflejen la construcción del recinto palaciego, pero sí hay noticias de que se encontraba en obras cuando la reina enfermó de gravedad, pasando sus últimos días en un alojamiento del convento de San Francisco, donde falleció el 1 de julio de 1321.

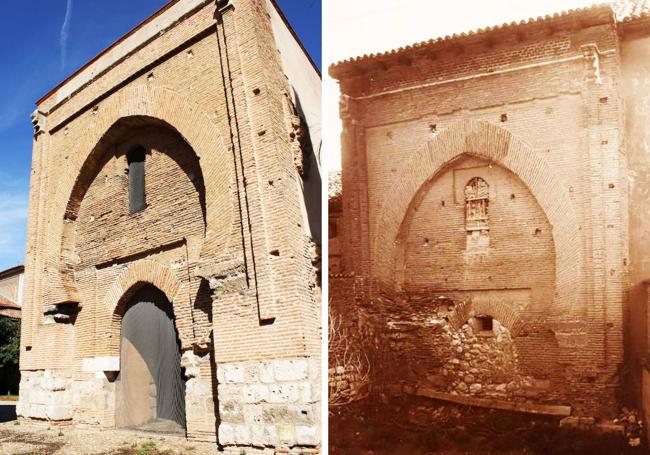

El palacio también se encontraba extramuros de la villa, ocupando los terrenos en los que actualmente se encuentra el convento de las Huelgas Reales. No se han conservado restos de esa construcción a excepción de los fragmentos de una yesería policromada, que formaban parte de un friso articulado en tres bandas, realizada con una marcada influencia del emirato nazarí de Granada, que era vasallo de la corona castellanoleonesa, al igual que la torre-puerta, con cuatro caras, que daba acceso desde el interior de la cerca urbana al palacio real. Está situada en el patio del convento, muy cerca de la cabecera de la iglesia de la Magdalena, de la cual recibe el nombre. Formaría parte del recinto murado del palacio, que lo separaba del entorno del templo y de la propia villa, lo que permitía a las personas que allí se hospedaron aislarse de aquella, situación nada anómala teniendo en cuenta que durante los primeros años de la regencia de Fernando IV se negó la entrada de la reina y de su hijo a la ciudad.

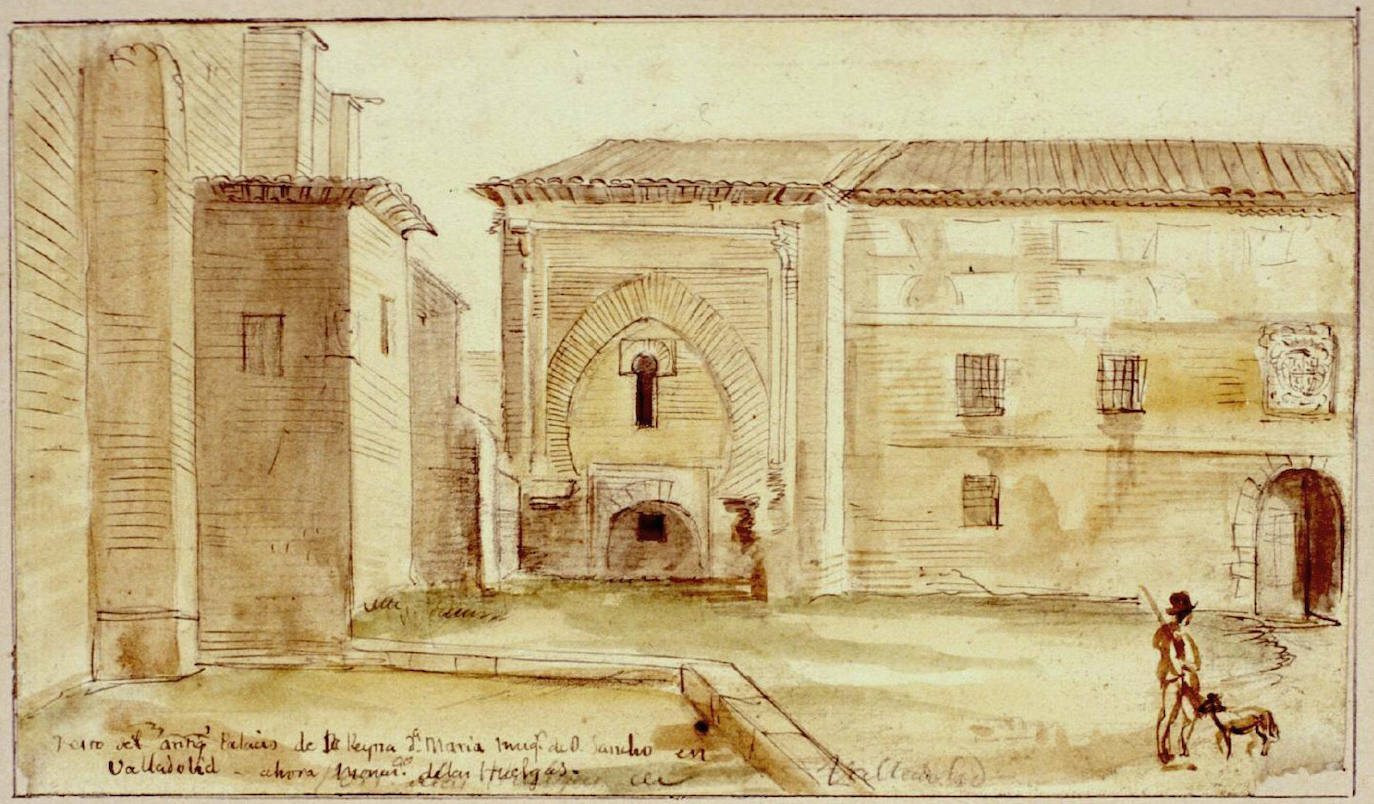

La puerta de la Magdalena es una construcción defensiva, que tiene una clara raigambre andalusí, ejecutada con una planta acodada, típica de la arquitectura musulmana en la Edad Media, que favorece un cambio de eje entre la entrada y la salida. Posee un zócalo de piedra caliza y un alzado con tapial revestido de mortero de cal, que se refuerza en las esquinas con ladrillo. El ladrillo se empleó de forma mayoritaria en la fachada occidental, coincidiendo con el lateral que miraba hacia la ciudad y que es el más destacado de la antigua estructura. Este frente presenta un gran arco central ciego, con forma de herradura apuntada, que engloba una ventana superior, que da a un adarve o cuerpo de guardia superior, y el propio acceso, rematado con un arco de medio punto y un alfiz. Bordeando ese conjunto hay dos pilastras que se rematan con unos canecillos de piedra, sobre los que apoyaría el alero de madera. No se ha conservado el parapeto superior, aunque es fácil suponerle con diferentes almenas y merlones. En el piso bajo, por el interior, hay dos garitas de vigilancia, mientras que en los dos laterales cortos, el septentrional y el meridional, se conservan los arranques de los muros a los que se adosaba la puerta. En un dibujo realizado por Valentín Carderera y fechado hacia 1836, se puede observar un ala del convento adosado a esta puerta por su frente Sur.

Las religiosas cistercienses tuvieron su primer cenobio, más bien un beaterio, en la margen izquierda del río Pisuerga, en el arrabal de San Juan, próximo a la villa, que fue destruido en 1282 por un incendio. En ese año, la reina María de Molina cedió a las monjas una buena parte de su palacio, convirtiéndose en fundadora del nuevo convento y dotándole, a su vez, de privilegios y prerrogativas, siendo conocido desde entonces con el nombre de Santa María de las Huelgas Reales. La reina, en su testamento, ordenó ser sepultada en el cenobio, suceso que ocurrió tras su deceso en 1321. La primera abadesa fue María Fernández de Valverde, que recoge la herencia real, que hace entrega a las monjas tanto del edificio palacial como del espacio inmediato, así como del pueblo de Zaratán.

Las construcciones del palacio se mantuvieron en la misma situación hasta 1328, cuando las huestes del rey Alfonso XI, nieto de María de Molina, atacaron la ciudad, empezando desde la zona ocupada por el palacio de la Magdalena, lo que provocó un nuevo incendio en la construcción, de la cual únicamente se salvarían la puerta y el sepulcro original de la reina. Tras esos traumáticos sucesos se reedificó el cenobio con una arquitectura humilde, teniendo la ayuda económica de Nuño Pérez de Monroy, abad de Santander y canciller real. Esa edificación perduró hasta finales del siglo XVI, cuando sufrió un tercer incendio de cierta relevancia, lo que obliga a pensar en que el principal material empleado hasta ese momento era la madera.

Las religiosas, con la abadesa Ana Quijada de Mendoza a la cabeza, volvieorn a edificar la iglesia, completamente de nueva planta, entre 1579 y 1599, siguiendo las trazas de los arquitectos Juan Ribero de Rada, Juan de Nates y Mateo de Elorriaga, junto con la renovación de una parte importante de las dependencias monacales. El templo, que ha perdurado hasta nuestros días, se levantó en un estilo clasicista, con una sola nave de tres tramos, cubriéndose con bóveda de cañón con lunetos y una cúpula vaída sobre el crucero, en cuyo centro se colocó el sepulcro de la reina María de Molina. Este debió realizarse entre 1410-1440, aunque fue reformado en 1579. Con forma rectangular, tiene en sus laterales un complejo esquema decorativo donde se refleja a la monarca dando a las monjas la carta de fundación del monasterio, acompañado de un Calvario y de las imágenes de una Virgen sedente y de San Bernardo, entre varios escudos cuartelados del reino de León y de Castilla. En la parte superior se encuentra la estatua yacente de la insigne mujer.

Noticias relacionadas

Jesús Misiego

Jesús Misiego

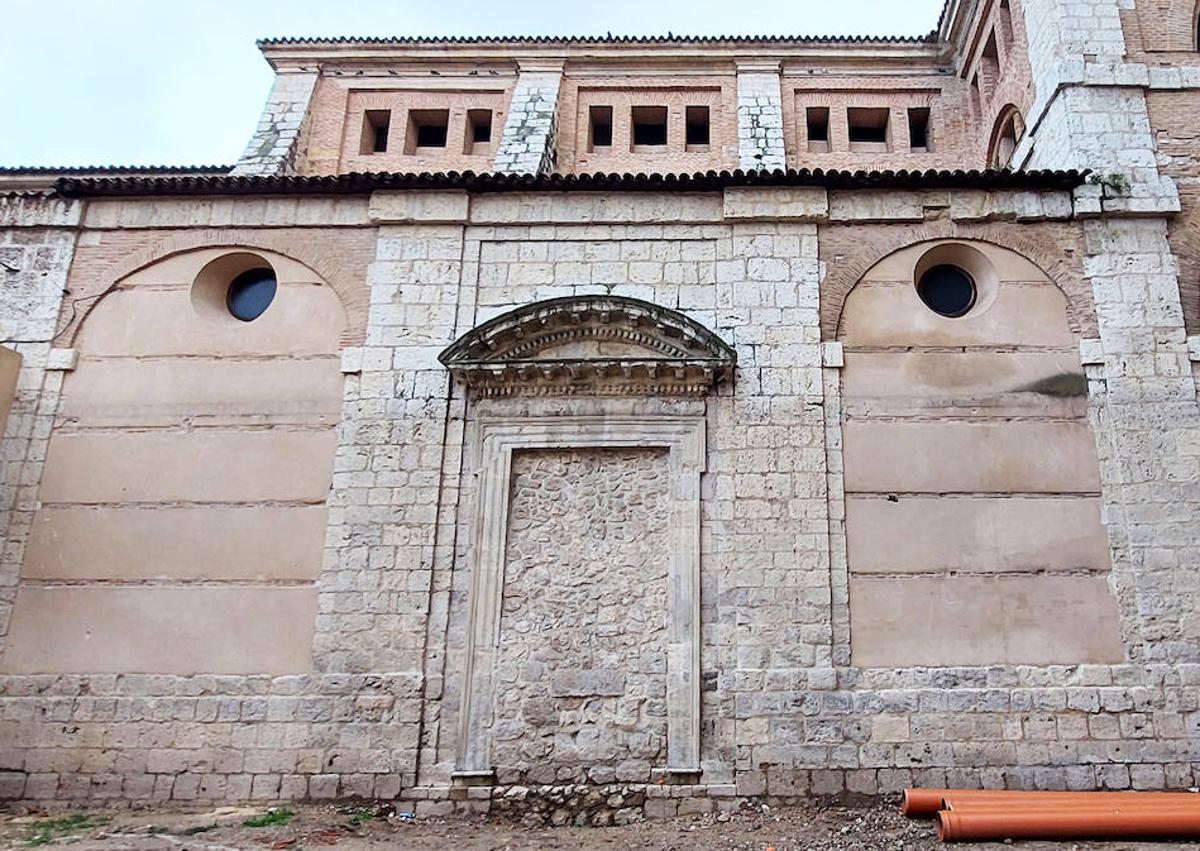

El templo se encuentra en el extremo noroccidental del cenobio y contaba con dos puertas en los laterales largos para la entrada de los fieles. La principal es la situada en el lado del Evangelio, que tiene un pórtico de sillares calizos y a sus lados mantiene las cadenas de hierro que reflejan la procedencia real de su fundación. La portada oriental sigue el mismo esquema constructivo y se cegó, muy probablemente, en el siglo XVIII, colocándose un retablo de estilo barroco en el interior del templo, que no permite apreciarla. En el siglo XX ese frontal quedó oculto por las edificaciones que se levantaron y que tienen entrada desde la calle Alamillos, pero recientemente se ha realizado un desarrollo urbanístico que ha permitido abrir una nueva plaza pública entre esos edificios y el lateral de la iglesia, que tendrá el nombre de Francisco de Praves, dejando de nuevo a la vista la portada, cuyo vano central está completamente tapiado con piedra.

La construcción del claustro se efectuó bajo la dirección del mencionado Praves (que unos años antes había hecho las trazas del retablo mayor), iniciándose en 1622, junto con los dormitorios de las monjas. Tiene un carácter sobrio, con planta cuadrada y dispone de un piso bajo de piedra, con grandes arcos de medio punto levantados sobre pilastras toscanas, y un segundo piso de ladrillo, con ventanas adinteladas, conjunto que fue restaurado en 2007. También existió un segundo claustro de similares características, que fue parcialmente demolido en los años 70 del siglo XX, cuando el convento fue sometido a unas intensas reformas arquitectónicas para su adaptación a centro de enseñanza, durante las que se perdió la sala capitular del siglo XVI.

La comunidad de las Huelgas Reales ha estado vinculada en los últimos siglos a la enseñanza, primero acogiendo a las hijas de la nobleza vallisoletana y desde 1869 a niñas pensionadas. Esta finalidad educativa se ha mantenido con el tiempo, empleando para ello una buena parte de las antiguas dependencias del cenobio, a la vez que se iban incorporando, más recientemente, una serie de edificios anexos.

De igual modo, en las remodelaciones del siglo XX se adaptaron las dependencias del antiguo coro y su entorno para un uso museístico, en el cual se presenta el rico patrimonio que tiene el convento, así como otras obras procedentes de dependencias hermanas, como es el caso del de San Quirce y Santa Julita, tras el derribo del último edificio monacal y su transformación en residencia geriátrica. En ese espacio museístico, que es bastante desconocido por los vallisoletanos, se pueden observar las yeserías del palacio de la reina, varias imágenes de Cristo -entre las que destaca una realizada por Juan de Juni hacia 1555-, una interesante colección de pinturas y la extraordinaria capilla del Nacimiento, abierta al trascoro, realizada por Gregorio Fernández en 1614, que cuenta con unas bóvedas profusamente decoradas y en el centro, bajo una lauda sepulcral, el enterramiento de la abadesa Isabel de Mendoza.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Jon Garay y Gonzalo de las Heras

Equipo de Pantallas, Leticia Aróstegui, Oskar Belategui, Borja Crespo, Rosa Palo, Iker Cortés | Madrid, Boquerini, Carlos G. Fernández y Mikel Labastida

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.