El cronista | Estampas de ayer y de hoy

El entorno del paseo de Filipinos y la plaza de Colón: la pujanza de los conventos (Parte I)Secciones

Servicios

Destacamos

El cronista | Estampas de ayer y de hoy

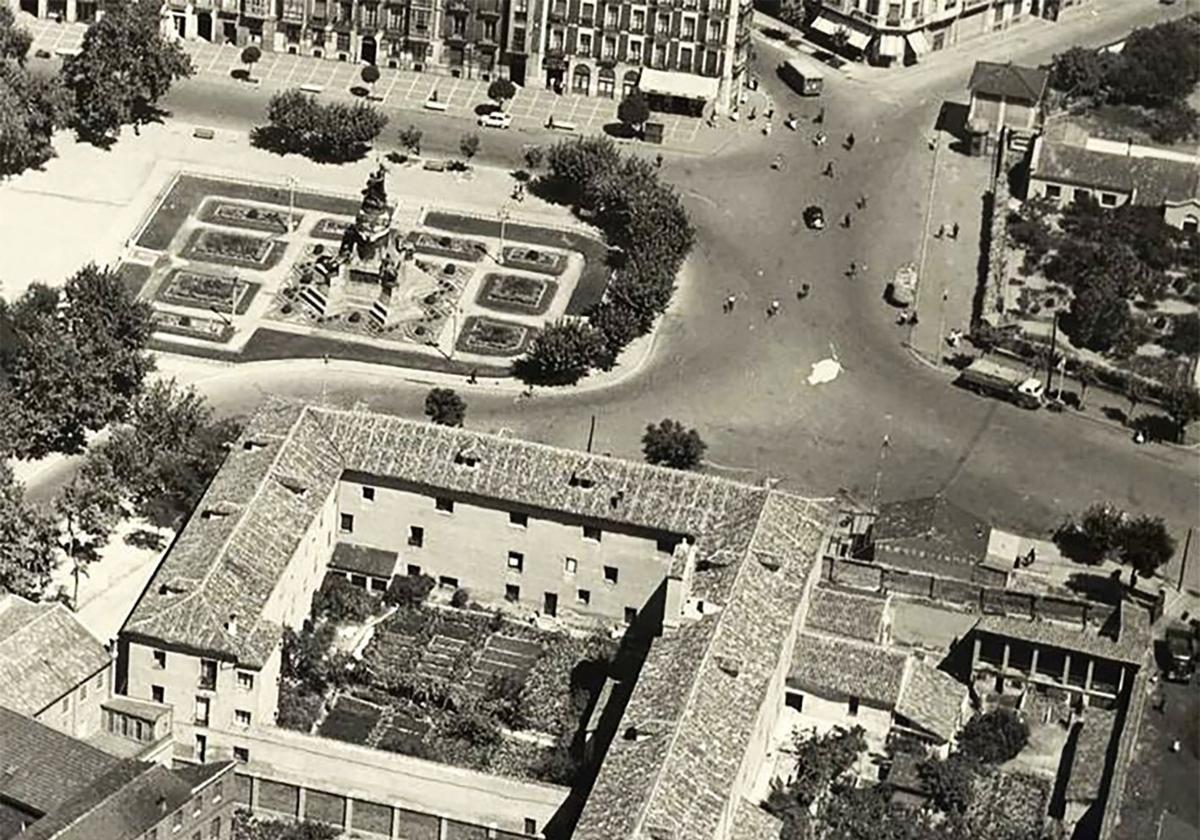

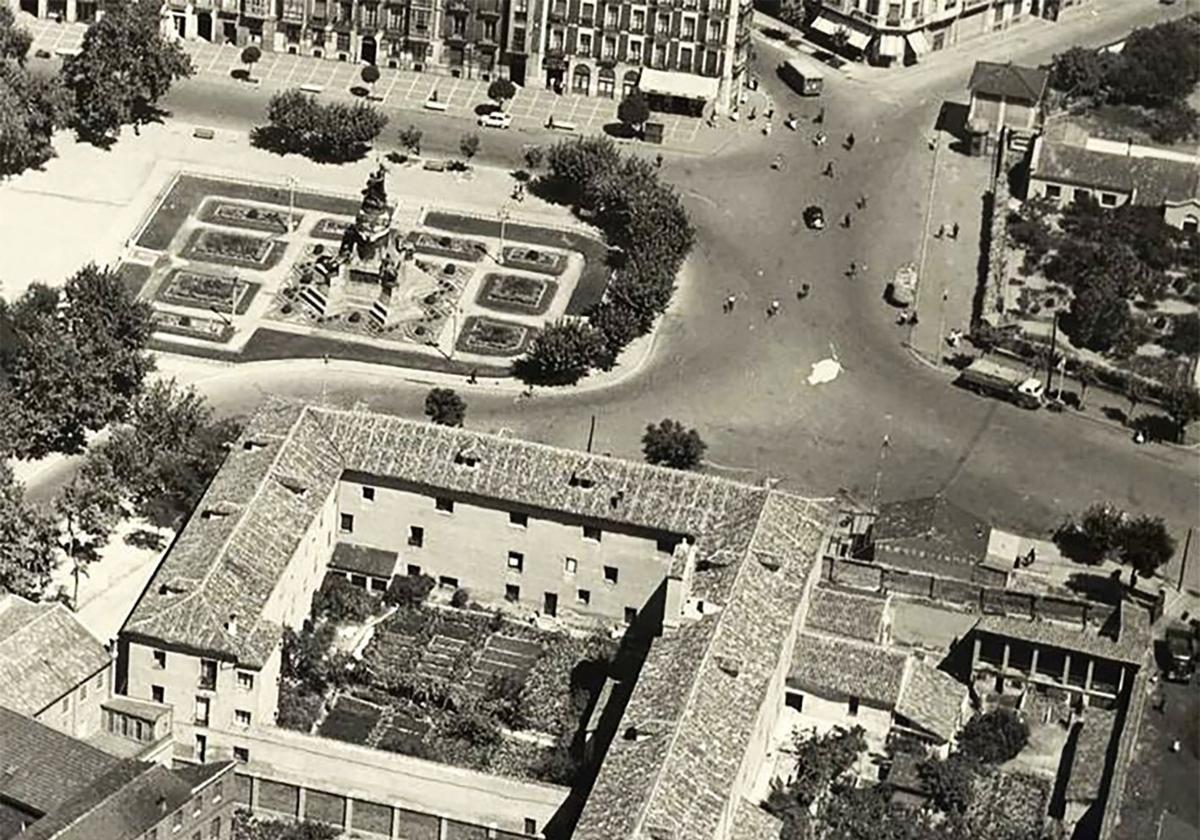

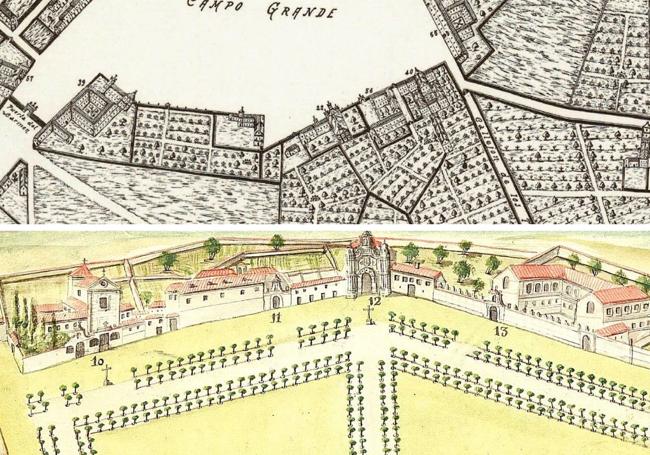

El entorno del paseo de Filipinos y la plaza de Colón: la pujanza de los conventos (Parte I)Como ya ocurriera en anteriores ocasiones en la historia de la ciudad, en los primeros siglos de la época Moderna se requirió de terrenos para el crecimiento urbano, saltando los hitos marcados tanto por la segunda muralla como por el inmediato ramal meridional del río Esgueva. En un artículo anterior de esta serie se analizaba como en el perímetro del Campo Grande se instalaron construcciones de cierto porte, como conventos, centros hospitalarios y algunas casonas nobiliarias. En la presente ocasión centraremos nuestra atención en el lateral meridional de ese espacio comunal, concretamente en la zona colindante al actual paseo de Filipinos (que en siglos pasados fue nominado como de San Juan de Letrán o de Blasco Ibáñez), donde entre los siglos XV y XVII se construyen diferentes construcciones sobre espacios que anteriormente no fueron más que huertas y tierras de cultivo.

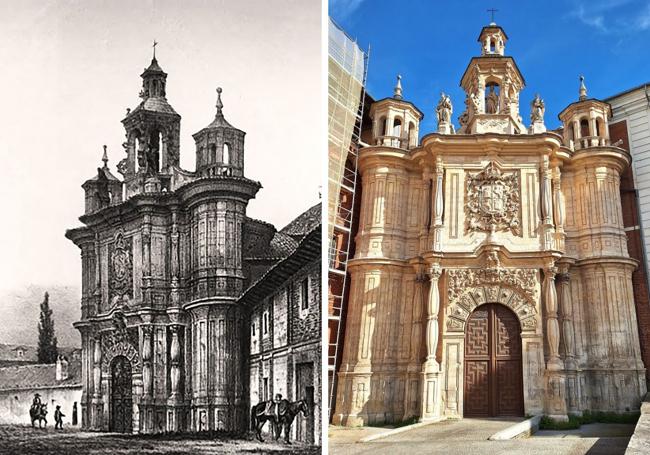

La primera de esas edificaciones que analizaremos es San Juan de Letrán, cuya fundación se debe al sacerdote Hernando de Dios, quien en 1550 obtuvo del papa Julio III una bula fundacional para un hospital. Este centro constaba de una casa para la función hospitalaria y de una iglesia, que fue consagrada gracias a su primer patrono, Alonso Berduga. En 1675, Luis de Naveda y Antonio del Solar fueron contratados para la construcción de un colegio y de una iglesia, según planta y trazas de Juan Tejedor Lozano, templo que es el que ha llegado a la actualidad. Sin embargo, las obras se interrumpieron para reanudarse en 1729 siguiendo las directrices de Matías Machuca. La iglesia tiene una planta de cruz latina exenta, que cuenta con una nave única dividida en cinco tramos y una sacristía abierta en el lado de la Epístola, poseyendo una fachada monumental, realizada en un estilo barroco. El hospital original estaba adosado al edificio cultual por su costado oriental, mientras que hacia occidente había varias casas y huertas que a mediados del siglo XVIII fueron compradas por los Agustinos Filipinos, levantándose sobre ellas su cenobio y colegio. El centro hospitalario acogía a ancianos pobres y enfermos, que acompañaban a los entierros a cambio de algunas limosnas, contando con una cofradía que atendía a esos necesitados. Tras el declive de esa finalidad, el edificio se encontraba en un estado ruinoso en la primera mitad del siglo XVIII.

Noticias relacionadas

San Juan de Letrán tendría una azarosa existencia en los siglos siguientes. Así, tras la destrucción de la mayor parte del convento de la Merced Descalza (que se ubicaba en el barrio de San Juan) durante la invasión francesa, los frailes mercedarios descalzos se instalarían en el viejo edificio del hospital desde 1819 hasta la exclaustración de 1835, pasando a depender en esos momentos de la parroquia de San Ildefonso. En 1894, la iglesia es ocupada por los misioneros del Inmaculado Corazón de María y en 1897 es donada a las religiosas de María Reparadora, que construyeron junto al templo un nuevo convento, entre finales del siglo XIX y principios del XX, que se levantó en la zona de huerta inmediata a la iglesia por oriente, en este caso rompiendo la línea de fachada original y avanzando la edificación hasta la acera del paseo de Filipinos, aspecto claramente perceptible en la actualidad. A principios del siglo XXI, el edificio pasa a las religiosas de las Carmelitas Descalzas y la iglesia se cede al Centro Neocatecomunal Diocesano. Ya en el siglo XXI, la fachada del templo fue restaurada y el convento sería adquirido por el Grupo Recoletas que lo ha reformado para ampliar sus instalaciones socio-sanitarias.

Al naciente del anterior se encontraba el convento de Nuestra Señora de la Laura. En el año 1606, María de Toledo y Colonia, duquesa viuda de Alba, solicitaba al Consistorio los permisos necesarios para erigir un convento de religiosas dominicas bajo la regla de San Agustín. Las monjas se instalaron de forma provisional en unas casas cercanas al monasterio del Carmen Calzado, aunque en 1616, tras la muerte de la fundadora, se trasladan al edificio del nuevo cenobio que se estaba construyendo por entonces y que se concluiría en 1619.

La duquesa había planificado un conjunto monumental, encargándose sus trazas a Francisco de Mora, si bien el ejecutor fue Antonio López, que debió alejarse de lo previsto inicialmente, fundamentalmente por las dificultades económicas de la congregación, aportando a la edificación una imagen más anodina y monótona. La iglesia del convento, donde se enterró a la fundadora y a su marido, era de pequeñas dimensiones, encontrándose inserta en el ala meridional del conjunto, teniendo una planta rectangular, dividida en cuatro tramos, a cuyos pies se encontraban los coros bajo y alto.

El convento, que ocupaba el espacio comprendido entre el monasterio de los Capuchinos y la iglesia de San Juan de Letrán, era una construcción modesta, con cimiento de piedra y alzados realizados en ladrillo, enfoscado al exterior. En el lateral de la fachada había tres pisos, que no contaban con decoración alguna. El conjunto debió contar con galerías perimetrales, a las que se accedía por una pequeña puerta situada en el paseo de Filipinos. El interior estaba formado por un conjunto irregular de habitaciones dispuestas a lo largo de grandes pasillos. Este cenobio fue famoso por albergar un santo sudario, fechado en época medieval, que recibía numerosas visitas de creyentes y feligreses.

El monasterio fue declarado Monumento Histórico-Artístico el 19 de octubre de 1979, aunque ya se encontraba en un avanzado estado de abandono y ruina. Vendido el solar, se derribó el convento en los años 80 del siglo XX, planteándose en el mismo una serie de nuevas construcciones, como son el Hospital Campo Grande, un edificio administrativo de la Junta de Castilla y León y la Universidad privada Isabel I, horadándose intensamente el subsuelo para la creación de garajes subterráneos. Las intervenciones arqueológicas relacionadas con estas obras, efectuadas entre 1994 y 1997, documentaron las cimentaciones de la iglesia, en cuyo interior había dos extensos niveles de enterramiento de las religiosas, y los basamentos de las galerías junto al patio. En 1998 no quedaba nada en pie del antiguo cenobio. Unas recientes excavaciones realizadas en 2024 en el patio trasero del colindante convento de Carmelitas Descalzas han sacado a la luz varias cimentaciones de las galerías más occidentales de este convento de la Laura.

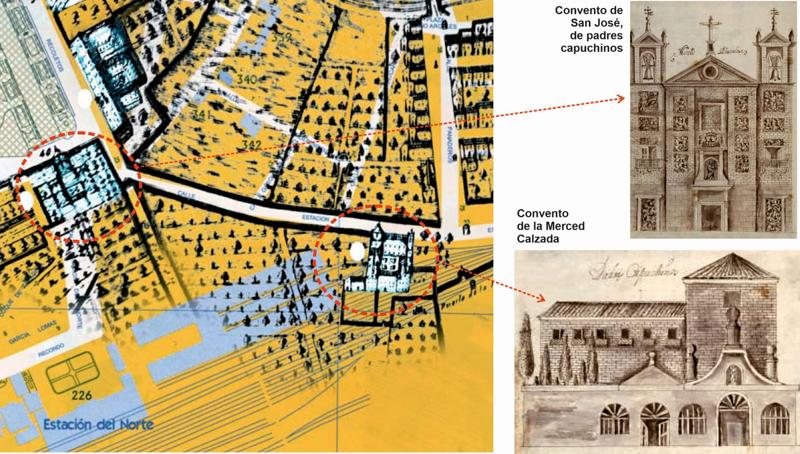

Adosado al costado oriental del anterior se encontraba el convento de San José, propiedad de los monjes capuchinos. Aunque la orden se había asentado en la ciudad hacia 1630, la primera piedra de la nueva construcción se colocó en 1637, prolongándose su ejecución hasta 1640. En 1659 se incendió, sufriendo importantes destrozos que fueron reparados por el Ayuntamiento, quien adquirió el patronato en 1661 y se hizo cargo de las sucesivas reparaciones, de las que consta documentación histórica hasta 1774. Constructivamente no debía ser un gran edificio, el cual estaba formado por un conjunto de pequeñas dependencias y una iglesia de reducidas dimensiones. Con la desamortización llegó el decreto de suspensión y el convento se destinó a diferentes usos, como Casa de Beneficencia, Hospital de Dementes o Cuartel y Almacén de la Guardia Civil, hasta que en 1860 se decidió su derribo completo, dando paso al espacio que actualmente se conoce como plaza de Colón.

Al Este del anterior se encontraba el convento de las religiosas dominicas del Corpus Christi, cuya existencia se prolongó entre el último cuarto del siglo XVI y 1868, estando situado en lo que actualmente es la esquina entre la Acera de Recoletos y la calle Gamazo. Entre los dos últimos conventos mencionados había una pequeña vía, la callejuela de los Capuchinos, origen de la actual calle Estación, que discurría por la trasera de los conventos y se dirigía a la zona de huertas situada al mediodía de la ciudad. En el plano de Bentura Seco de 1738 aparece rotulada como Callejón de los Toros, ya que por su decurso entraban los astados y otras reses que se encaminaban al matadero del Rastro (en la zona ocupada actualmente por el Banco de España, junto a la plaza de España). Esa misma trayectoria seguía uno de los ramales principales del viaje de aguas de Argales, el que se dirigía desde el actual entronque con la calle Panaderos hasta la puerta del Campo, atravesando todo el lateral oriental de la Acera de Recoletos. El nombre por el que se conoce la calle se le otorgó el Consistorio en abril de 1863, por su proximidad a la nueva estación ferroviaria.

Para finalizar la narración de las construcciones religiosas cabe señalar que al final del Callejón de los Toros se encontraba el convento de San José, ocupado por frailes mercedarios descalzos, que se estableció en este lugar el 18 de julio de 1610, después de haber ocupado otros emplazamientos en la ciudad. Se construyó la iglesia en la primera mitad de ese siglo XVII, siendo de pequeñas dimensiones, mientras que en 1725 Matías Machuca finaliza las obras del convento. La edificación perduró hasta 1812, cuando es destruido por las tropas franceses para aprovechar fundamentalmente sus maderas, trasladándose la comunidad al cercano hospital de San Juan de Letrán.

El siglo XIX, primero con los procesos de desamortización y más tarde con los de crecimiento y desarrollo de la ciudad, entre los que destaca la llegada del ferrocarril, acabaría con esa imagen de conventos adosados unos a otros, constatándose una intensa transformación del tejido urbano de esta zona, abriéndose nuevas calles y plazas, que analizaremos en la segunda parte de este relato.

Nota al pie: Con el presente artículo retomo la serie Estampas de ayer y de hoy, tras un paréntesis temporal en los que he estado involucrado en la publicación del libro «Huellas del pasado. Transformación del paisaje urbano de Valladolid en la Historia», editado por el Ayuntamiento de Valladolid y que recoge una veintena de relatos de esta misma serie, publicados entre 2023 y 2024 en el periódico decano de la prensa vallisoletana, convenientemente actualizados y complementados con nuevas aportaciones textuales y gráficas. Desde estas líneas quiero agradecer el apoyo obtenido tanto de la dirección como de los redactores de El Norte de Castilla para que ese proyecto llegara a buen puerto, así como la confianza para seguir con nuevas publicaciones, que permitan seguir divulgando y dando a conocer la historia y el patrimonio de nuestra ciudad.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Equipo de Pantallas, Leticia Aróstegui, Oskar Belategui, Borja Crespo, Rosa Palo, Iker Cortés | Madrid, Boquerini, Carlos G. Fernández y Mikel Labastida

Jon Garay y Gonzalo de las Heras

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.