Secciones

Servicios

Destacamos

Teófanes Egido

Sábado, 4 de noviembre 2023, 00:07

'El hereje', repetía Delibes, no es una novela histórica. Y, sin embargo, al mismo tiempo que su lectura enseña más y mejor historia que tantos libros, que tantas clases, no se puede comprender del todo sin tener en cuenta las realidades históricas que la explican y se explican por ella. Ya desde el primer momento, tras el principio de ese prólogo, a primera vista extraño, necesario en cuanto uno se da cuenta del calvinismo que en él se respira. O, mejor dicho, del calvinismo que respira el protagonista, de vuelta de la Alemania luterana. Es decir, Cipriano Salcedo, pequeño por sus dificultades al nacer a costa de la vida de su madre y gracias a inventos novísimos que habían llegado, cómo no, a Valladolid (Delibes dice, y no es el único en hacerlo, la Valladolid, así, en femenino), inventos que acababa de estudiar uno de los asesores, Anastasio Rojo.

Sobrevivió el niño, pero sin amor. Hay que recordar que en aquellos tiempos no existía la ternura infantil, el amor a la infancia, que tardará tanto en aparecer. Para velar por los niños, sobre todo por los huérfanos, había por entonces, y se afianzaría poco después, el conocido como Hospital de San José, o sea, la casa de recogida de los numerosos niños expósitos. El colegio para educar y enseñar a aquellos para los que sus padres querían una cierta formación, aunque fuese solo la elemental: era los doctrinos. Delibes, lleva a Cipriano a los expósitos (aunque se le sugirió que más propio sería meterle en los doctrinos). La verdad es que donde entra Cipriano se juntan ambas dedicaciones.

Noticias relacionadas

Lo importante es que en la villa (tardará en titularse ciudad) se vive como si fuera Corte (que en realidad lo era), y desde que fueran derrotados localismos políticos, Valladolid vibra ante acontecimientos culturales y religiosos (antaño no se diferenciaban) trascendentales y muy sonados. Y que evidencian que la villa vivía inquietudes humanistas, críticas, candentes entonces.

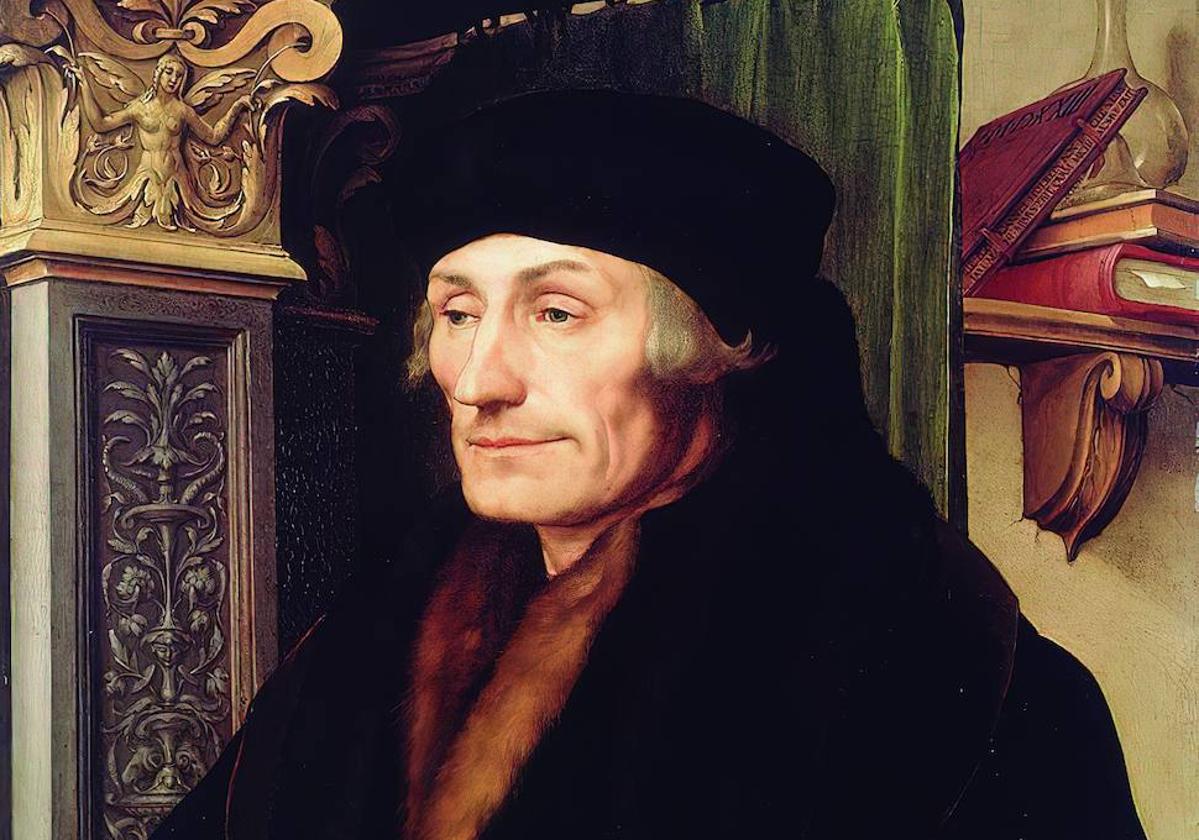

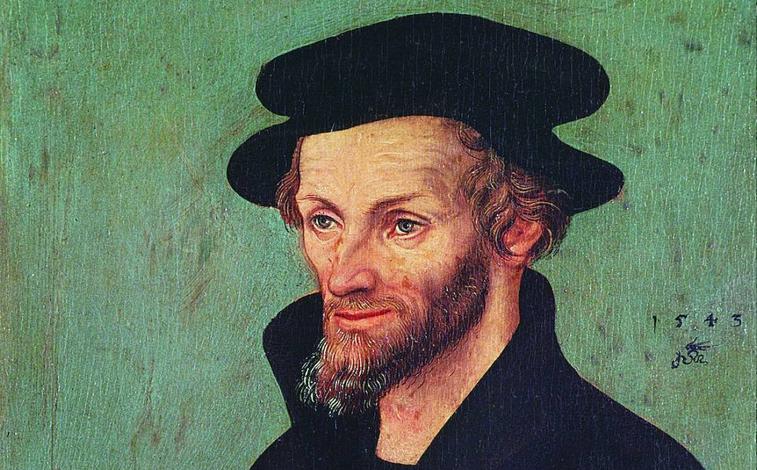

Una de las manifestaciones sonoras del aquel ambiente fue la confrontación, de altura, entre erasmistas y antierasmistas, puesto que los libros de Erasmo (y ya alguno de Lutero) se tenían y se leían y se discutían con pasión en Valladolid, fue la habida en el famoso debate de 1527 que tuvo que interrumpirse (para no reanudarse ya) por la presencia inoportuna y mortal de la peste. Los más nombrados teólogos y humanistas acudieron a Valladolid o estaban ya allí, para defender o atacar a Erasmo (que por cierto no quería a España, por lo de los judíos). En la novela de Delibes, la pasión entre los erasmista y sus enemigos no se queda en el aula; salta a la calle. Es más, los vivas y mueras a Erasmo se gritaban por los niños del colegio-orfanato de Cipriano hasta llegar a las manos: «La pelea fue muy violenta, y de ella salieron tres alumnos descalabrados camino de la enfermería. El padre Arnaldo y El Escriba les hablaron al día siguiente del respeto y la comprensión».

Aquel humanismo se trasmitía por la palabra conversada, por el sermón, por los libros, no siempre impresos, que se devoraban. Es lo que sucedía con el 'Diálogo de las cosas acaecidas en Roma', que corría de mano en mano. Lo había escrito Alfonso de Valdés, secretario del Emperador y del que se decía que era más erasmista que Erasmo. Allí se llegaba incluso a justificar el 'Saco de Roma' contra el Papa y a favor del Emperador. El debate entre el humanista (Lactancio) y el arcediano tradicionalista, diálogo rebosante de ironías y de seriedad, tan destacado en la novela, se mantiene en la iglesia de San Francisco. Como va subiendo el tono, los echa el padre sacristán, y la discusión se traslada a la iglesia cercana de San Benito el Real, más humanista que la franciscana. De hecho, a la congregación benedictina de San Benito (de Valladolid) pertenecerá Alonso Ruiz de Virués, traductor de alguno de los libros de Erasmo, concretamente de los 'Coloquios familiares'.

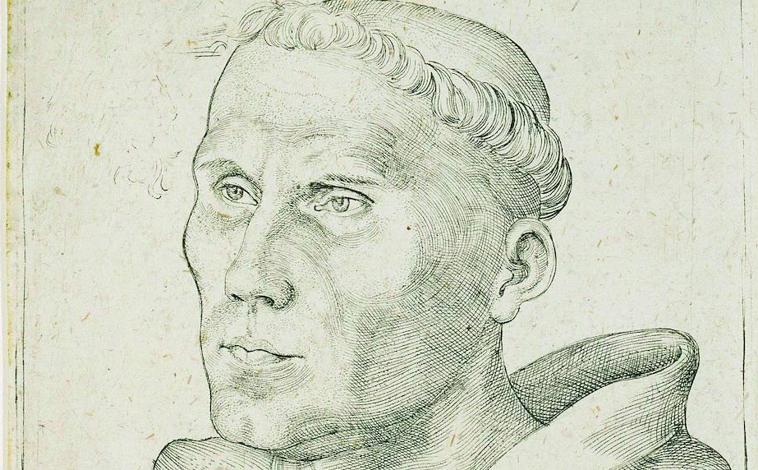

La penetración, el nacer y el primer desarrollo del luteranismo castellano, y también su derrota, encuentran en la novela de Delibes una narración excepcional que puede disfrutarse sobre todo en la última parte, la dedicada al auto de fe de 1559 (fecha crucial en la historia de Valladolid). En realidad fueron dos los autos celebrados, puesto que Felipe II, fuera de España en el primero, el de abril, ya estaba en ella en el segundo, el de octubre, que viene a ser como continuación y la conclusión brillante del primero. Y es que a la novela (igual que a la Inquisición entonces) le viene pero que muy bien el contar con el rey en la celebración de aquella fiesta de la ortodoxia.

Porque eso eran los autos de fe: una especie de misa solemnísima que, como los autos de 1559, podía durar desde el amanecer hasta más allá de la puesta del sol a veces, desde la procesión de los reos, con sus atuendos expresivos del delito, en sus ataúdes y en efigie los ya fallecidos. Hay muchas 'relaciones' (precedentes del periódico) y grabados interesantes de aquellos autos de fe, de aquellos sermones, de las lecturas de sentencias y penas. La 'relación' de Delibes es deliciosa a pesar de tener que comunicar realidades trágicas casi siempre.

También hay lugar para la ternura en la novela. Una de las sentencias más benignas (si cabe hablar de benignidad en aquellos procesos) fue la aplicada a doña Ana Enríquez, la hija del marqués de Alcañices. Casi ni a cárcel se la condenó. Delibes la convierte en el último amor de Cipriano tan hermosamente descrito en la novela. El salir en auto era ya tan vergonzoso, que doña Ana apenas si podía subir la escalera para escuchar la sentencia en el tablado. Menos mal que por allí andaba su pariente, el duque de Gandía, el padre Francisco de Borja, que la ayudó y que comunicará a sus superiores cómo doña Ana «preferiría la muerte en secreto a la pública ignominia, y que cuando salió más parecía muerta que viva, porque con el rubor y vergüenza no acertaba a dar paso ni sabía por dónde ir» (más tarde, doña Ana se carteará en repetidas ocasiones con la Madre Teresa de Jesús, que criticaba a la Inquisición por las otras quemas, las de los «muchos libros en romance» de los que ella tanto gustaba).

Como conclusión de lo que apenas si se ha podido sugerir, la idea motora en esta novela puede ser la contenida en las palabras con que el letrado de la Chancillería se despide de Cipriano, su sobrino, ya en capilla: «Don Ignacio Salcedo le abrazó hacia sí, le besó en las mejillas y le retuvo un momento entre sus brazos: Algún día –musitó a su oído– estas cosas serán consideradas como un atropello contra la libertad que Cristo nos trajo».

Publicidad

Josemi Benítez, Gonzalo de las Heras y Jon Garay

Quique Yuste | Segovia

Jon Garay e Isabel Toledo

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.