A primera vista el reconocimiento parece un sentimiento menor, una de tantas emociones que nos embargan o que vagan por nuestra conciencia sin mayor interés. ... Pero, por su influencia, está en el origen de nuestros bienes y de gran parte de nuestras calamidades. Su exigencia es muy potente y se nos muestra con muy distintas caras. Sea como fuere, lo perseguimos con ansia. Tiramos de él con todas nuestras fuerzas. Primero, para que nos quieran y nos admiren. También para que nos distingan y en todo caso para que nos elijan. Y si no es posible, para que al menos nos teman, nos odien o nos deprecien. Todo recurso es positivo con tal de ser reconocidos de algún modo.

Publicidad

En realidad, el reconocimiento es inseparable del deseo de poder. Uno tiene tanto poder como le concedan los demás, para lo cual necesita el reconocimiento previo. El otro es siempre un potencial poderdante que nos inviste de categoría, de gobernanza o de propiedad. Más aún, hasta el más tirano lo es por concesión de otros. Sin ese gesto, algo humillante, que se ha llamado «servidumbre voluntaria», no hay déspota que valga. Incluso en el mejor de los ambientes posibles, el de la amistad, uno tiene tanto poder como el que dimanae del reconocimiento de los amigos.

Los problemas con él surgen por penuria o por exceso. En el reconocimiento, como en las siete y media, tan malo puede ser pasarse como plantarte antes de tiempo. El reconocimiento es una potestad del yo, y el yo, al fin y al cabo, es un titiritero de lujo que solo piensa en si mismo. Los riesgos del yo llevan nombres tan delicados como vanidad, soberbia o egoísmo. Con un yo hipertrófico o hiperbólico no salimos de nosotros mismos y no llegamos al corazón de los demás, ni siquiera contando con todo el desparpajo que se haya tenido. El yo es un baluarte, una barrera que, si bien nos protege de males mayores, sus excesos nos devuelven a la soledad.

Noticias relacionadas

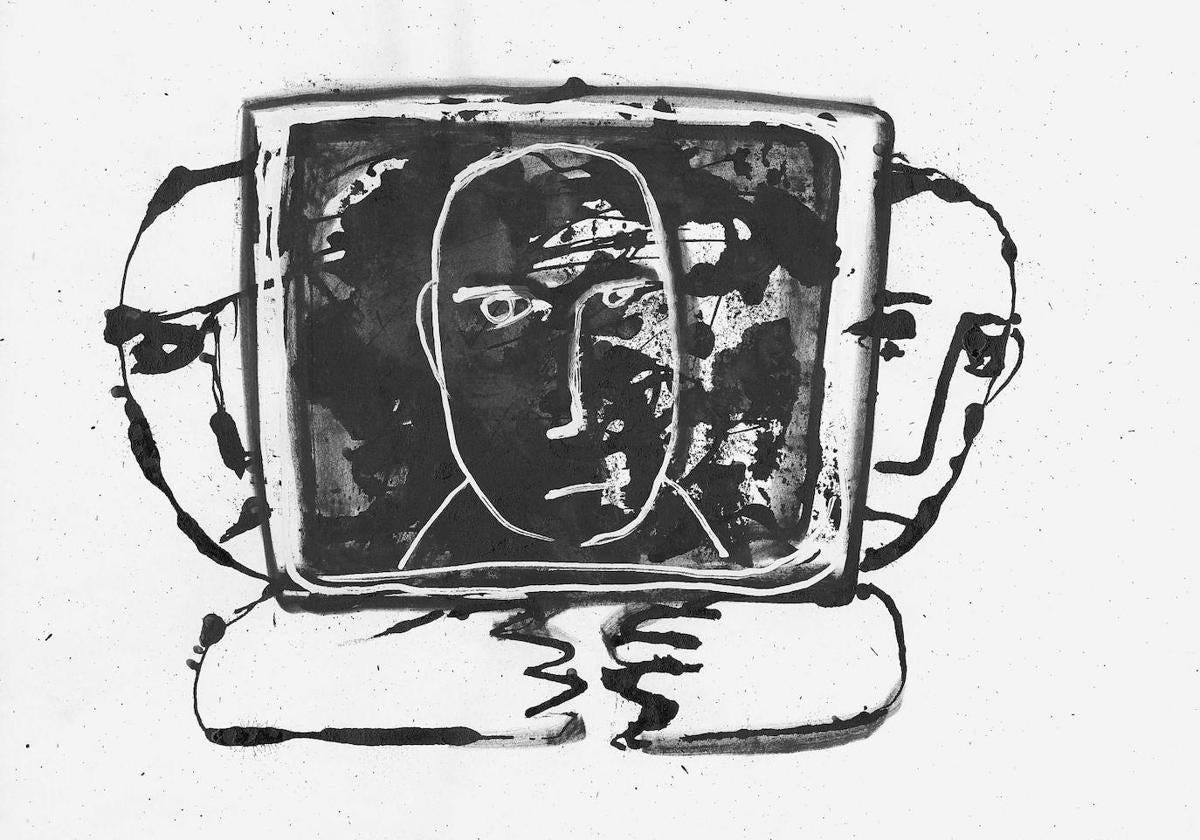

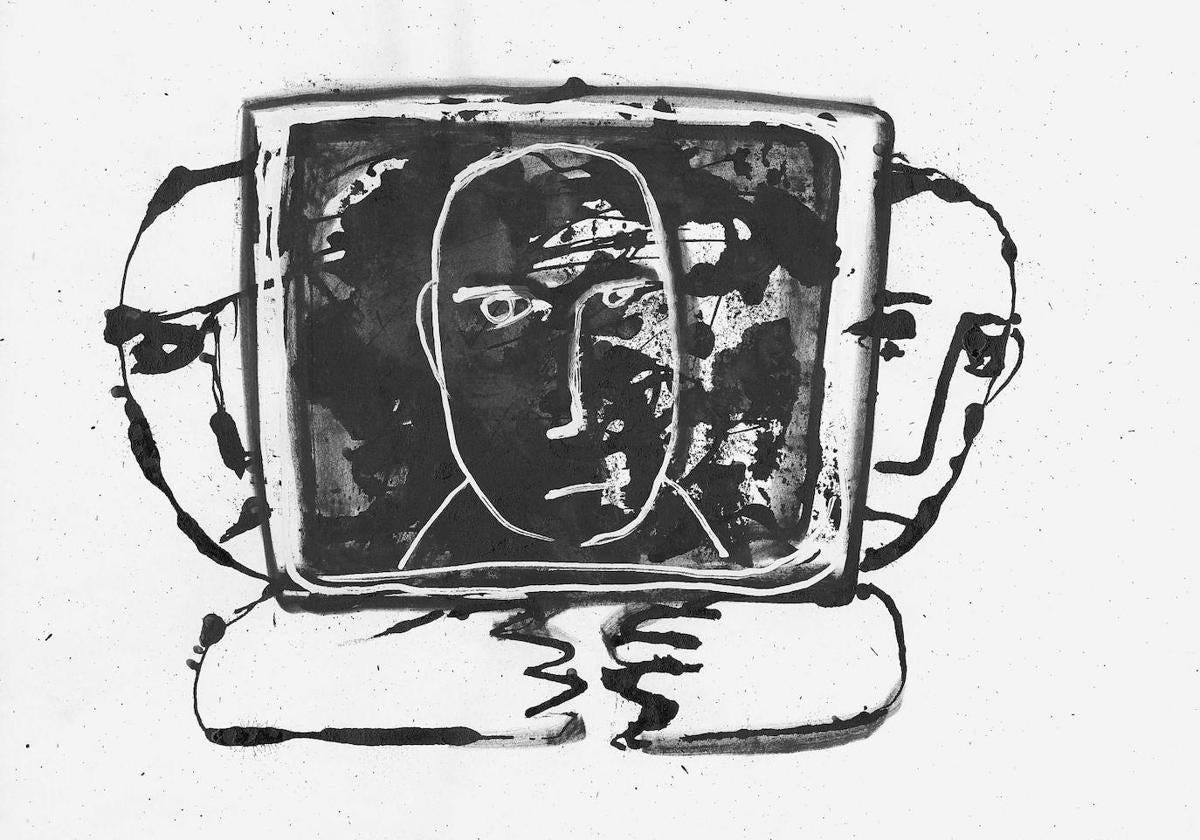

Hoy apostamos demasiado por el reconocimiento virtual. Las pantallas han sustituido a la mirada, que es el espejo pulcro de los demás. Las cosas han perdido existencia a nuestros ojos y necesitamos fotografiarlas para cerciorarnos de su realidad. Hay quien no empieza a comer sin hacer antes una foto al plato que le acaban de despachar, ni contempla un monumento sin subirlo antes a la nube, de donde da la impresión que no quiere bajar. Tampoco disfruta de un paisaje sin asegurarse de que luego lo podrá enseñar. De tal modo se impone este hábito, que acabamos confundiendo el reconocimiento con el postín de las redes, y la autoridad personal con el número de seguidores. La pantalla se ha convertido en el nuevo lago de Narciso, donde todos corremos el riesgo de desaparecer embebidos de nosotros mismos.

0,99€ primer mes

¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión

Te puede interesar

La NASA premia a una cántabra por su espectacular fotografía de la Luna

El Diario Montañés

Publicidad

Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.

Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.