Secciones

Servicios

Destacamos

Secciones

Servicios

Destacamos

Ha pasado a la historia como el poeta maldito por excelencia, bohemio, vagabundo y, finalmente, trastornado. Antonio Armando García Barros, más conocido en la historia de la literatura como Armando Buscarini, protagonizó una de las peripecias más singulares y conmovedoras de la bohemia española de los años 20. Su figura y su obra, rescatadas a principios de este siglo por Juan Manuel de Prada y divulgadas con éxito por los hermanos Rubén y Diego Marín A., siguen impactando en nuestros días, tanto por la calidad de muchas de sus composiciones como, sobre todo, por el sentido más que trágico de toda su existencia. Valga un ejemplo: tanta fue su insistencia en el suicidio, y tantas veces lo intentó, que la prensa nacional publicó falsamente su obituario cuando ingresó en el Hospital Psiquiátrico de Valladolid.

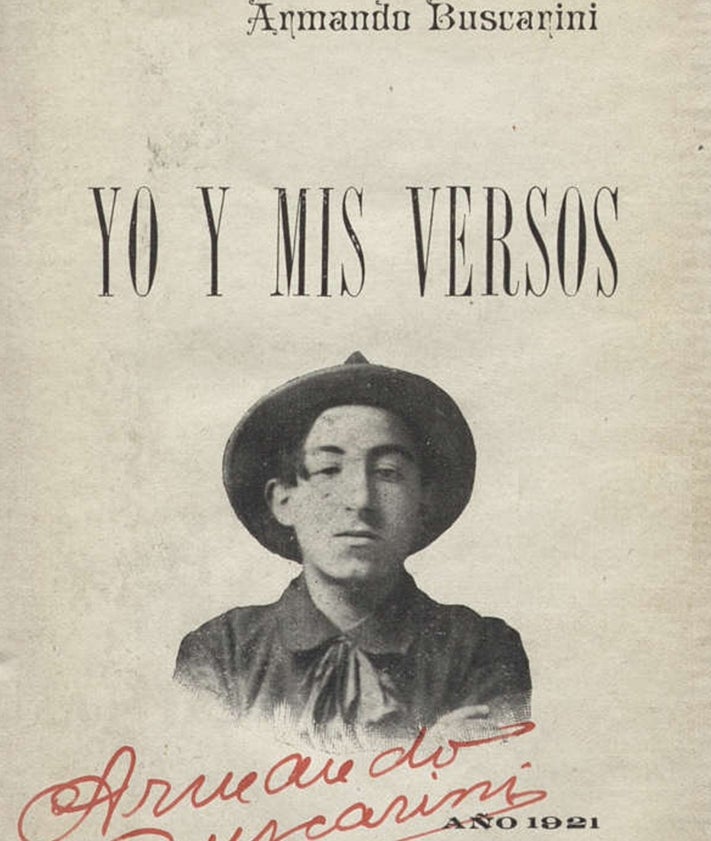

Nacido en Ezcaray el 16 de julio de 1904, él mismo adoptó el nombre de Armando Buscarini en referencia al apellido de su supuesto padre, un italiano al que nunca conoció y con el que habría convivido su madre, Asunción García Barrios, durante su estancia en Buenos Aires. Ya en Madrid, siendo un adolescente, expresó su deseo de dedicarse a la escritura. De hecho, con solo 14 años ocupó el cargo de secretario de la sociedad «Plumas Noveles. Sociedad Artístico Literaria de Madrid». Comenzó a escribir de manera frenética en busca de la gloria. Ese mismo año de 1918, por ejemplo, redactó 'Emocionantísimas aventuras de Calck-Zettin. Emperador de los detectives'. En 1919 saldría 'Ensueños', luego 'Cancionero del Arroyo y Sombras' (1920) y todo un aluvión de poemas y novelas que, como han escrito Rubén y Diego Marín A., llegaría a su cénit en 1924 con «las novelas de tintes autobiográficos 'El aluvión', 'Cuento de golfos', 'El arte de pasar hambre', 'Las luces de la Virgen del Puerto' y 'Maruja la de Cristo', a las que habría que sumar la obra de teatro poético 'El Rey de los Milagros', el libro de poesía 'Primavera sin sol', y el volumen 'Mis memorias', repaso literario a su azarosa vida con tan sólo veinte años». De hecho, ambos autores recopilaron los más de 360 poemas publicados por Buscarini en periódicos, revistas y libros en 'Orgullo. Poesía (in)completa' (2006), con prólogo de Juan Manuel de Prada.

Pero tan atractiva como su obra fue su propia existencia. Periodistas coetáneos lo retrataban vagabundo y solo por las calles, aterido de frío y recitando sus propios poemas en el puesto de venta callejero que había montado en la calle Alcalá. «¡Caballero, a dos reales!», gritaba, mientras juraba que terminaría triunfando y reclamaba ayuda económica de los hermanos Álvarez Quintero, Pedro Muñoz Seca, Carlos Luis de Cuenca, el político Sánchez Guerra y el comerciante Gabriel Melguizo, entre otros. «Buscarini reparte prospectos, en los que explica su miseria e implora la protección de los editores y excita al público a comprar sus obras; entra descalzo y harapiento en los cafés lujosos y afrenta con sus andrajos y con su rostro de depauperado el lujo insolente de los dichosos; va casa por casa ofreciendo sus versos, y de cuando en cuando, como un buen reclamista moderno, intenta suicidarse, arrojándose por el viaducto en el momento propicio para ser detenido y que los periódicos se ocupen de él», puede leerse en una revista de junio de 1924.

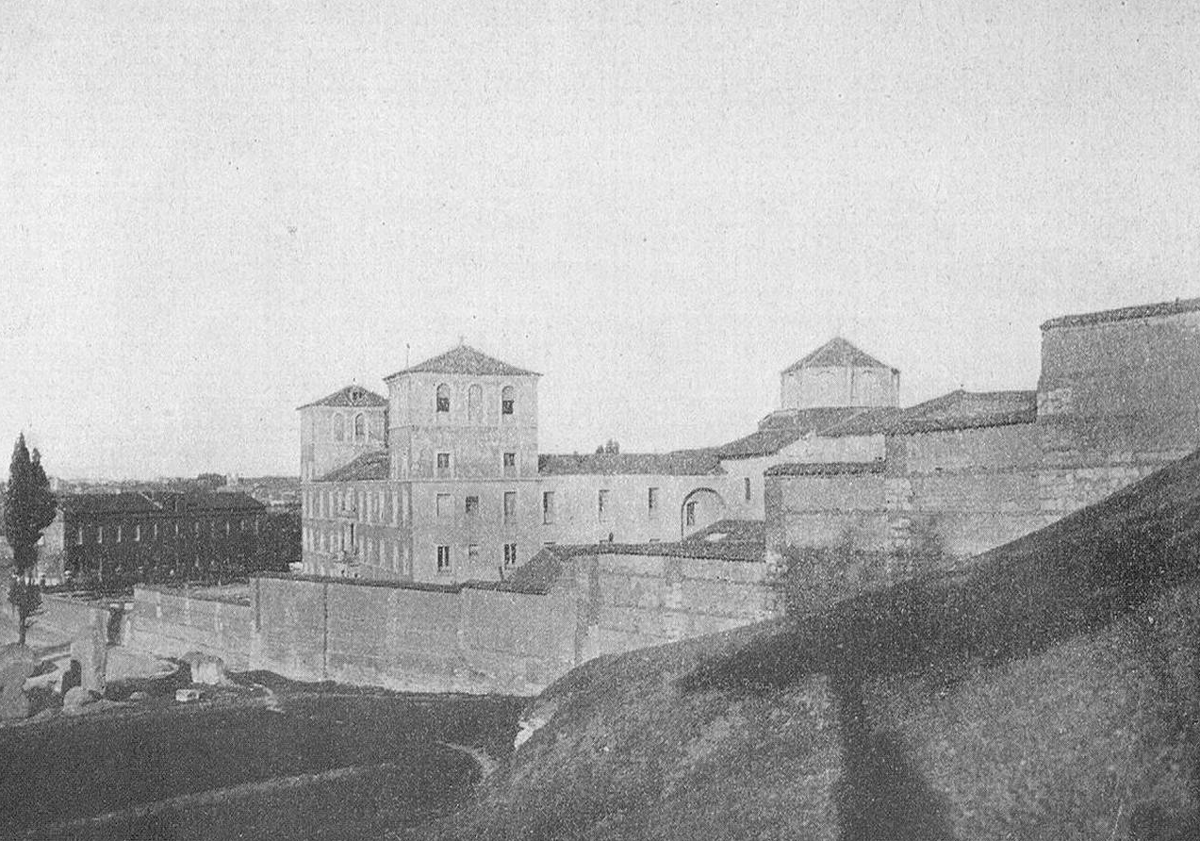

En efecto, cuentan que trató de tirarse por el Puente de Segovia una docena de veces, pero anunciándolo a gritos para que los guardias tuvieran tiempo de retenerle. Arremetía contra los especuladores y ricachones que se burlaban de él, mientras otros le motejaban como «poeta de portón» por «utilizar los portales del ministerio de Hacienda y la Academia de Bellas Artes para sus llamativos carteles y sus soflamas contra la injusticia de su desamparo». Aunque se codeó en tertulias con Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Rubén Darío, Gómez de la Serna, Cansinos Asséns y García Lorca, su desdicha fue en aumento y terminó desquiciado. Tras una temporada en el Hospital Psiquiátrico madrileño fue ingresado en el de Valladolid, ubicado entonces -octubre de 1929- en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado.

Lo atendió el célebre doctor José María Villacián, con quien dio largos paseos por la ribera del Pisuerga y a quien dedicó una composición poética. Le diagnosticaron «delirio paranoide». Y fue en Valladolid donde protagonizó su última gran peripecia, consistente en la redacción de un demencial testamento, fechado el 20 de mayo de 1930 y dirigido al Rey Alfonso XIII y a la Reina Victoria Eugenia. En él, además de anunciar su intención de quitarse la vida mediante la ingestión de ácido prúsico, denunciaba que lo habían intentado asesinar cuatro hombres con la ayuda de su propia madre y reclamaba, entre otros dislates, que se le hiciera un entierro solemne, que todos los escritores y artistas guardasen luto por él durante cinco años, que se hiciesen «ediciones soberanas» de sus poesías, «con láminas y cromos de colores» y en distintos idiomas para ser divulgados «por toda la redondez de la tierra», y que su cadáver desfilase ante toda clase de gentes «envuelto en la bandera española, puesto que yo fui siempre un gran patriota»; «y deseo, además, que se me digan inmensidad de misas para la completa salvación de mi alma, ya que el hombre, como tal, fue bastante pecador».

No se cumplieron sus deseos, ciertamente. En octubre de 1931 fue enviado al Hospital Psiquiátrico de Madrid y de aquí, en marzo de 1932, al de Logroño, donde falleció el 9 de junio de 1940 a causa de una tuberculosis pulmonar. Era el final, triste y solitario, de aquel poeta maldito y vagabundo a quien, en 1924, en pleno auge de su obra, habían retratado como «el tipo más característico de la actual bohemia literaria, un muchachito cetrino, de ojos de fiebre y traza lamentable, que bracea valerosamente contra la corriente en el turbulento oleaje de la vida madrileña».

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Víctor Vela | Valladolid y Pedro Resina | Valladolid

David González

Claudia Turiel y Oihana Huércanos Pizarro (gráficos)

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.