El hielo en las charcas de la Esgueva

Historias de aquí ·

El almacenamiento de hielo se había convertido en una actividad económica a la que el Ayuntamiento ponía las normas correspondientesSecciones

Servicios

Destacamos

Historias de aquí ·

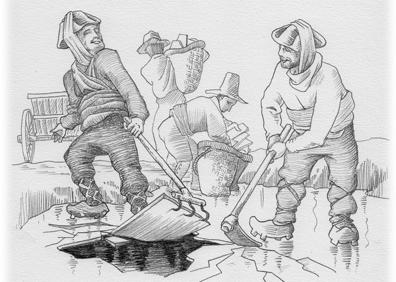

El almacenamiento de hielo se había convertido en una actividad económica a la que el Ayuntamiento ponía las normas correspondientesComo cada inverno, desde hacía varios siglos, aquel año de 1737 a caballo de 1738, provistos de azadones para romper el hielo y garabatos para arrastrar los carámbanos hasta la orilla, veinte obreros faenaban en las charcas, bodones o balsas junto a la Esgueva a su paso por los actuales barrio Pilarica y Belén, e iban cargando los carros de mulas y bueyes que conducían diecisiete carreteros y cinco boyeros en dirección a los pozos de nieve de la ciudad y del Palacio Real. Los del Palacio estaban en el camino de Renedo, hacia el Tomillo, y los de la ciudad estaban en conventos y en algunas casas palaciegas.

Desde mediado el siglo XV, y hasta mediado el XIX, España, como buena parte del hemisferio norte conoció una pequeña Edad de Hielo o también llamada Pequeña Glaciación. Los inviernos eran severos y raro el que no dejaba unas buenas heladas. Desde hacía tiempo, la nobleza y la incipiente burguesía gustaba de tomar bebidas enfriadas con hielo. Pero el hielo también era importante para la medicina. Así que el almacenamiento de hielo se había convertido en una actividad económica a la que el Ayuntamiento ponía las normas correspondientes. En diversos puntos de la ciudad había puestos de venta de hielo durante todo el año, y si se agotaba el recogido en las charcas se mandaba traer de las montañas: el Sistema Central y la montaña palentina fueron los lugares más socorridos para hacer llegar el hielo a Valladolid.

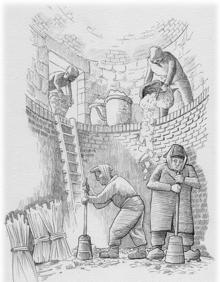

Cuando los carros llegaban a los pozos, aquel invierno de 1737, treinta y siete obreros se repartían la fatigosa tarea de arrojar los carámbanos al pozo y apelmazar el hielo con mazos y pisones en capas como de un metro de espesor, separadas por alfombras de paja pues era mala conductora del calor. Así se facilitaría el troceado para sacarlo del pozo y llevarlo a los puntos de venta, además, al estar bien apelmazado se evitaban las burbujas de aire que, de haberlas, acelerarían la descongelación.

Los pozos tenían en su fondo un emparrillado de fuertes vigas de madera que sujetaba el hielo y creaba una cámara de aislamiento que recogía el agua que se iba derritiendo, y así evitar que el contacto de esta con el hielo acelerara la descongelación. O bien, se solía disponer un suelo empedrado con generosas hendiduras para aliviar el agua, que salía del pozo por un desaguadero.

Los obreros de los pozos rotaban con frecuencia para evitar la congelación de los pies, por muy bien que los llevaran abrigados. En un par de semanas, que generalmente eran las que estaban entre mediado diciembre y enero, solía estar concluida la cosecha del hielo y los puestos de venta ya tenían asegurado el suministro.

La contratación de los obreros -jornaleros agrícolas o campesinos-, llevaba aparejada algunas otras obligaciones a mayores de la mera retribución monetaria: era costumbre de la época que se les proveyera de vino, pan y queso para los desayunos. Para esta operación se contrataba un panadero que traía el pan necesario y un cantinero que se encargaba del suministro en hollejos el vino con que dar de beber a los obreros y carreteros «las veces que fuera costumbre». En ocasiones también se les proveía de tabaco. Todas estas costumbres, por supuesto, fueron variando mucho en el transcurso de los años. Y en cuanto al número de obreros, dependía de cuanto hielo se hubiera producido cada invierno.

A lo largo de los siglos que duró aquella actividad, hasta que llegó la fabricación de hielo industrial, los puestos de venta tuvieron varias ubicaciones. En los primeros años del siglo XVIII estaban situados en la plaza Mayor, en la plazuela Vieja (el tramo comprendido entre la calle Torrecilla y la iglesia de las Angustias) y en San Martín.

A ellos acudían a comprar los criados de los nobles, los servidores de conventos y los propietarios de las botillerías (locales donde se vendía al por menor vino, licores y diversas bebidas). Y, también, los familiares de los enfermos, pues el hielo tenía una amplia variedad de aplicaciones terapéuticas: rebajar la temperatura en los procesos febriles, calmar las congestiones y hemorragias, combatir las inflamaciones en traumatismos y fracturas, y como anestesia en la cirugía. Las cefaleas, quemaduras, meningitis, fiebres tifoideas, estreñimientos, esguinces, fracturas, gripe o las epidemias del cólera, entre otras dolencias del ser humano, tenían en el uso del hielo un importante factor curativo y paliativo.

Cuando los conventos desaparecieron por la Desamortización, los pozos de nieve que tenían se fueron sustituyendo por una difusa red de pozos repartidos por casas particulares, sobre todo en los barrios de San Juan y Santa Clara.

Pero era patente que el hielo artificial se iba abriendo paso en Valladolid, pues en 1888 se venía anunciando desde hacía tiempo la venta de hielo artificial: «Sociedad Eléctrica Castellana. Fábrica de Hielo Artificial. Afueras del Puente Mayor, 1».

Aquello no fue sino el preludio de lo que no tardaría en ocurrir: el 17 de septiembre de 1920 se publicó un Real Decreto por el que se indicaban las condiciones que debían reunir los alimentos, y añadía que sólo debía admitirse como hielo alimenticio el fabricado artificialmente, pues «El hielo natural contiene seguramente las impurezas y gérmenes que existen en las aguas de las que proceda, y su uso en las bebidas y alimentos queda prohibido«.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Iker Elduayen y Amaia Oficialdegui

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.