Así se abolieron las libertades políticas de Cataluña

Los Decretos de Nueva Planta, considerados por los nacionalistas el origen de la persecución española, obedecieron a la corriente europea del absolutismo ilustrado

«Con la aprobación de un nuevo Estatut, la sociedad catalana, que lo refrendó, buscaba tanto el reconocimiento de Catalunya como nación como la solución a las limitaciones del autogobierno y a los déficits acumulados. Reivindicaciones y demandas con un profundo recorrido histórico y que han adoptado diferentes formas desde que los Decretos de Nueva Planta abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalunya». El párrafo anterior forma parte del acuerdo formalizado la pasada semana por el PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Como suele ser habitual en la narrativa nacionalista, el episodio de la Guerra de Sucesión española (1701-1713) y la imposición de los Decretos de Nueva Planta (1707-1716) por Felipe V, vencedor frente al archiduque Carlos, son presentados, sobre todo los segundos, como el principio del fin de las libertades catalanas, que habrían sido aplastadas por la intransigencia castellanista/españolista. La historia, sin embargo, es mucho más compleja que la aplicación simplista de categorías del presente a los acontecimientos del pasado.

Ciertamente, la aplicación de la Nueva Planta de gobierno por el primer Borbón español supuso el fin de las libertades políticas y de las prerrogativas judiciales de los territorios de la histórica Corona de Aragón, y fue además un intento de acabar con sus particularidades lingüísticas y culturales. Otra cosa muy diferente es considerarlo como el primer gran ataque anticatalán del nacionalismo español. Para entender en sus justos términos la aplicación de los Decretos es necesario enmarcar el reinado de Felipe V en la corriente política del pensamiento ilustrado que recorrió buena parte del continente europeo desde la segunda mitad del XVII. Como han señalado especialistas de la talla de Ricardo García Cárcel, Antonio Domínguez Ortiz o Roberto Fernández Díaz, el absolutismo ilustrado tenía una idea clara: la de reforzar el poder dinástico para emprender las reformas imprescindibles que no solo afianzaran la monarquía, sino que al mismo tiempo contribuyeran al progreso del país y a devolverle su antiguo prestigio internacional. Así se hizo en Francia (Luis XV), Rusia (Catalina II), Austria (José II) o Prusia (Federico II), en la convicción de que el monarca, regido por las Luces de la Ilustración, debía gobernar sin obstáculo alguno, derogando aquellas leyes particulares que impedían la conquista del progreso.

El monarca, por tanto, habría de ejercer el poder de manera absoluta y sin cortapisa alguna para lograr un fin loable: realizar las reformas necesarias que procuraran la felicidad del pueblo y la utilidad común de sus súbditos. Y ello pasaba, desde luego, por el centralismo y la uniformidad. «A la unidad del rey son consiguientemente necesarias otras seis unidades: una moneda, una ley, un peso, una medida, una lengua y una religión», afirmaba el abate de la Gándara. Centralizar el poder y uniformizar legalmente el país eran requisitos necesarios, según el pensamiento ilustrado, para acometer las reformas económicas y sociales más urgentes, lo que a su vez conllevaba la eliminación de las viejas constituciones forales, pero también, por ejemplo, la excesiva intervención de la Iglesia en las cuestiones temporales.

Los Borbones no admitían otra manera de gobernar que no pasara por racionalizar y homogeneizar, en la convicción de que todos los españoles debían estar bajo una única jurisdicción para lograr los fines señalados. Aunque en un primer momento Felipe V respetó los fueros aragoneses, vascos y navarros y celebró Cortes en Aragón y Cataluña, la derrota de los territorios que apoyaron al archiduque Carlos en la Guerra de Sucesión aceleró el proceso de centralización, que también adquirió tintes de venganza. Los Decretos de Nueva Planta, impuestos a partir de 1707, perseguían la afirmación plena de los poderes del Estado en detrimento de las prerrogativas particulares. Primero en Valencia, luego en Aragón y después en Mallorca y Cataluña, territorios cuyos pueblos habían apoyado mayoritariamente al archiduque Carlos: se trataba de «remover cualquier tipo de particularismo histórico, quitar peso a las autoridades de los viejos reinos, adoptar un único sistema en el régimen territorial y colocar al frente de las administraciones locales a delegados del gobierno central que hiciesen cumplir las órdenes reformistas», apunta García Cárcel.

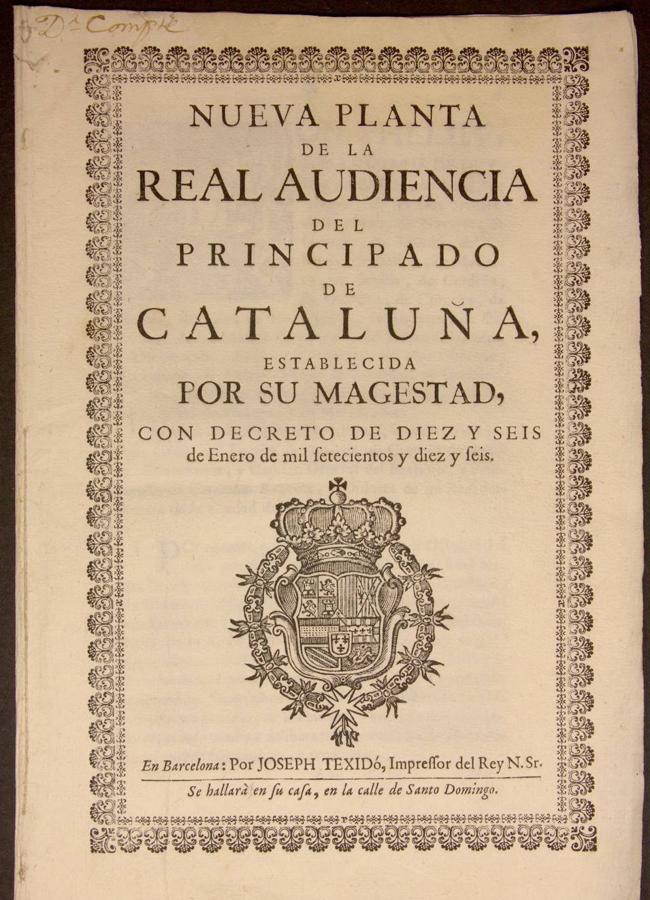

La mecánica fue parecida en todos los casos: imposición de un capitán general, sustitución de la Chancillería por una Audiencia, reformas fiscales consistentes en contribuciones únicas, una intendencia encargada de recaudar los tributos, y castellanización del país. En Cataluña, donde la resistencia social a las medidas centralizadoras fue más unánime, la imposición fue progresiva desde el primer Real Decreto de «Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña», de enero de 1716. Aunque la adopción de tales medidas fue ciertamente traumática, sus resultados fueron positivos: además de racionalizar la vida político-administrativa y hacer más eficaz su burocracia, facilitaron el auge económico de todos los territorios afectados, bien es cierto que en una coyuntura internacional favorable. Ya es sintomático, por ejemplo, que todos ellos recibieran con grandes fiestas a Carlos III, hijo de quien abolió sus libertades, a su llegada al puerto de Barcelona en 1759, o que unieran unánimemente sus fuerzas en la defensa de la integridad de la patria cuando ésta fue ocupada por tropas francesas en 1808.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.