Lo que el agua sepultó en Linares del Arroyo

Montserrat Iglesias recrea en su novela 'La marca del agua' las vidas de aquellos que vieron cómo el embalse acababa con su pueblo para siempre

claudia carrascal

Segovia

Lunes, 13 de diciembre 2021, 07:29

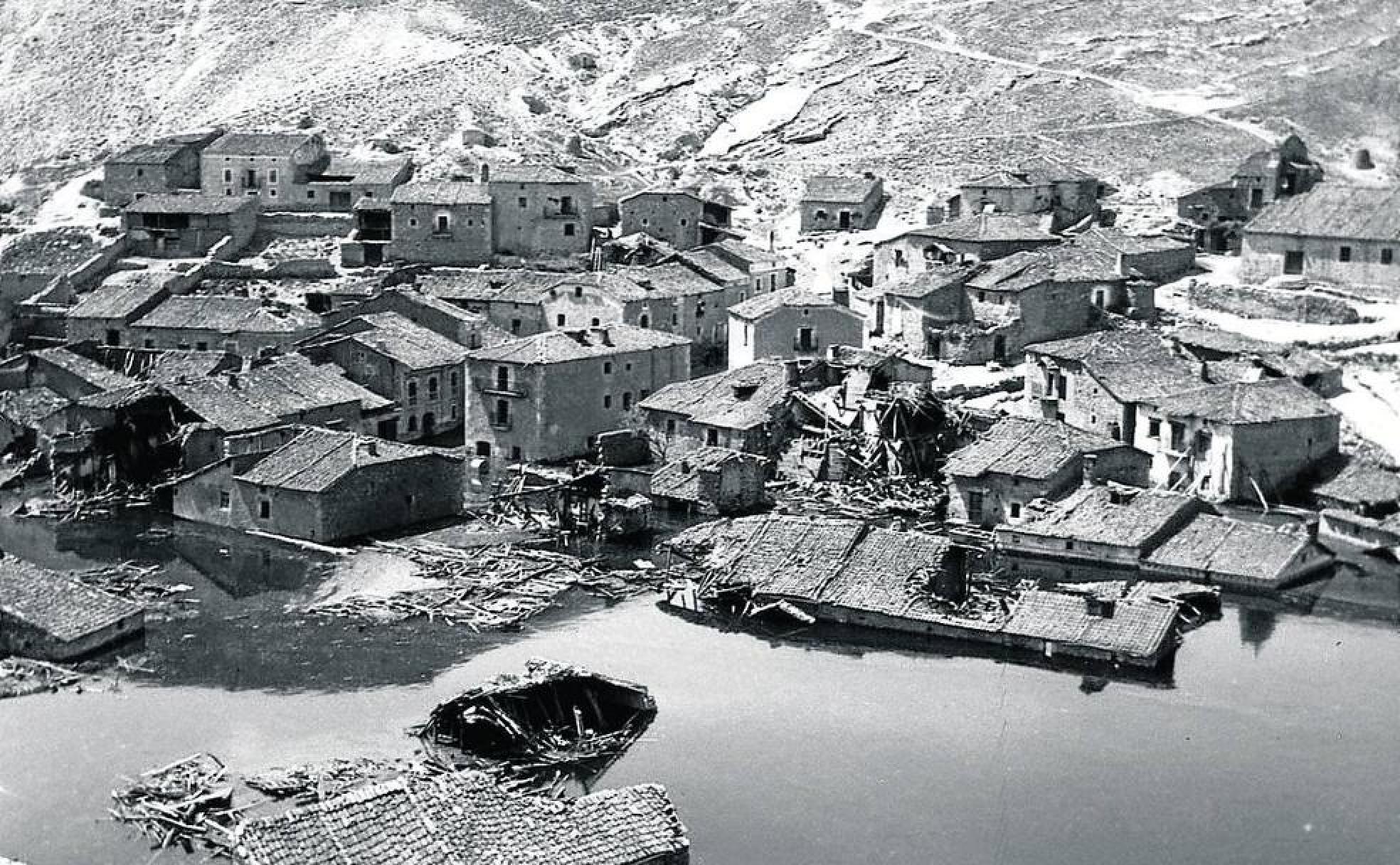

Las primeras referencias a Linares del Arroyo datan del siglo XIII, aunque en torno al siglo XI ya se alude a este municipio segoviano como Linar del Conde. Su evolución y demografía han sido irregulares y el final de su historia fue certificado en 1951, cuando se inauguró el embalse de Linares, dejando a unas 120 familias sin hogar, sin tierras y sin arraigo, con todos sus recuerdos sumergidos en el agua.

Este pantano, como otros muchos del territorio español, fue diseñado como consecuencia de la política hidráulica que se impulsó durante la Segunda República y que se alargó en la dictadura franquista con el fin de acabar con la sequía. Sin embargo, sus vecinos no tuvieron voz ni voto en esta decisión que cambió sus vidas de forma radical. «Se tomó esta determinación en Madrid para evitar las inundaciones que se producían en la vega del Riaza y para convertir regadío la zona que iba desde el pueblo hasta Peñafiel, de este modo, querían lograr la modernización de campo», explica la autora de 'La marca del agua', Montserrat Iglesias.

Asimismo, la escritora que presentó su libro el día 9 de diciembre, detalla que este embalse llevaba proyectado desde los años 20 y «los habitantes no tuvieron nada que decir. Se generaron protestas durante la República, pero eran los años 40 y no había espacio para la queja». En este sentido, argumenta que los vecinos no solo querían parar la construcción, sino que por encima de todo pedían que si llevaba adelante el proyecto les aseguraran una nueva vida. «En un principio no había un futuro previsto para ellos y los habitantes comenzaron a abandonar el municipio, un hecho que queda reflejado en el padrón de los años previos a la desaparición de Linares». No obstante, con la creación del Instituto Nacional de Colonización se decidió construir un pueblo nuevo, La Vid, en la provincia de Burgos, donde algunos de los vecinos pudieron empezar de cero. Otros emigraron a Aranda de Duero, a Burgos, Segovia o Madrid.

La labor de investigación para dar vida a estas páginas duró 6 meses, tiempo que la autora pasó entre papeles y haciendo entrevistas a los vecinos de Linares del Arroyo que todavía vivían. Con todos estos datos e historias ha ido hilando esta novela rural, aunque reconoce que los acontecimientos y gran parte de los personajes son «pura ficción».

Con toda la información sobre la mesa Iglesias se dio cuenta de que era «necesario despegarse de aquellas historias y del pueblo para que la acción funcionara», por lo que decidió teñir con ficción esa base de dura realidad. A pesar de todo, afirma que son muchos los habitantes de La Vid que le llaman porque se sienten identificados con el relato. «Es ficción, pero recoge ese sufrimiento, el sentimiento de melancolía y desarraigo que muchos sintieron», sentencia.

Además, aspectos como la descripción del pueblo, de la naturaleza que lo rodea o de acciones que marcaron un antes y un después en el trágico desenlace de Linares son reales. Una de las anécdotas que más llamaron la atención de Iglesias fue precisamente la que da título al libro 'La marca del agua', que hace referencia a esa piedra que los habitantes colocaban a una determinada distancia de sus casas. Cuando el agua llegaba a esa marca sabían que debían abandonar su hogar porque en menos de 10 días estaría completamente anegado.

Precisamente con una mención a este momento tan significativo comienza la historia, que va evolucionando gracias a los saltos temporales que se producen entre el presente y dos momentos claves del pasado. «Era muy angustioso, como una cuenta atrás porque iban todos los días a comprobar la marca y cuando el agua llegaba recogían sus cosas y se marchaban. Algunos no fueron capaces de aceptarlo y se resistieron hasta el último momento, por lo que al final tuvieron que salir por el tejado, ya que el agua se había metido en la casa». El proceso fue lento porque solo se retenía una parte del cauce del río y el pantano tardó en llenarse de agua más de un año.

En cuanto al pueblo, Iglesias admite que su fatal destino ha dejado una imagen tremendamente idealizada, hasta el punto de «convertirse en un lugar mítico, casi mágico, cuando en realidad no era así». Ni tenía unas tierras excepcionales o una especial riqueza, ni un patrimonio singular. Las tierras que atesoraba eran de secano y el clima era duro porque hacía mucho frío en invierno y un calor extremo en verano, por lo que los agricultores se dedicaban fundamentalmente al cereal y cosechas eran inestables.

La actividad ganadera también tenía cierta importancia. «Mi bisabuelo tenía 500 cabezas y no era el único, había grandes rebaños de ovejas porque se valoraba la calidad de la carne, ya que al ser una zona tan seca se alimentaban de hierbas aromáticas como el romero o la salvia», matiza. Contaban con la fuente de los Aguachines a la que acudía incluso gente de Segovia porque decían que sus aguas eran buenas para curar los problemas de riñón o las infecciones respiratorias, pero cree que las propiedades de estas aguas, en la actualidad, también se exageran.

Otra de las ventajas de esta villa, que primero fue pedanía de Maderuelo y que en el siglo XIX se asentó como población hasta llegar a tener ayuntamiento propio y 900 habitantes, es que permitía a los trabajadores complementar su jornal con las peonadas. «Cuando no había labores en el campo sus habitantes trabajaban como peones en la construcción del viaducto, del ferrocarril, de carreteras, en la yesería o en la cantera», especifica Iglesias.

Además del buitre como símbolo de la novela y de árboles muy presentes en la zona como el enebro o la encina, la autora también confirma que en el municipio había escuelas, iglesia e incluso una fonda que regentaba su familia paterna. De modo, que «era un pueblo con vida, más de la que tuvo nunca La Vid».

A las heridas que estos habitantes nunca pudieron cerrar se suman las malas condiciones en las que salieron de su pueblo. «Les indemnizaron, pero de mala manera y con este dinero y sus ahorros pudieron acceder a lotes en La Vid, pero muchos salieron perdiendo en cuanto a tierras y a nivel de vivienda el perjuicio fue importante porque las casas de Linares eran enormes, las habían construido de generación en generación. Algunas estaban habitadas por varias familias de la misma rama, pero al trasladarse al pueblo nuevo solo recibían una casa por cada lote y muchas de estas familias se vieron obligadas a emigrar porque no cabían», concluye. Montserrat Iglesias plasma en esta novela una historia familiar, el relato de un pueblo que se fue inundando poco a poco hasta desaparecer bajo las aguas del pantano. Un lugar que hoy ha quedado idealizado por sus habitantes y sus recuerdos. Una historia que, a su juicio, «merece ser recordada en honor a la nostalgia y al desarraigo que sufrieron los cientos de personas que vieron desaparecer su pueblo sin poder hace nada para evitarlo».

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.