El sillón 'e' en la Real Academia Española

Votación «apretada» ·

Delibes tomó posesión de su plaza en 1975 tras imponerse su candidatura, dos años antes, a la de José García NietoSecciones

Servicios

Destacamos

Votación «apretada» ·

Delibes tomó posesión de su plaza en 1975 tras imponerse su candidatura, dos años antes, a la de José García NietoSer académico es algo que no me quita el sueño», declaró Delibes al periodista Pablo Corbalán en 1970. «Si alguna vez me llama ... la Academia porque le parece interesante mi manera de escribir o puedo hacer alguna aportación del lenguaje castellano, no pienso negarme». Un día de otoño de 1972 le llamó su paisano y amigo, el académico Julián Marías. Había fallecido el almirante Julio Guillén Tato, y Vicente Aleixandre, Juan Antonio Zunzunegui y él, respaldados por otros académicos, querían presentar su candidatura para ocupar la plaza vacante (con la letra 'e'). Se cumplía, pues, lo que Miguel pensaba en relación con la Academia: le «llamaban» y no podía negarse.

Siguió, por supuesto, el ritual de costumbre, escribir a todos los miembros de la Academia manifestando su disposición y alegando con sencillez sus méritos: los 25 libros publicados desde 'La sombra del ciprés es alargada', que en 1947 lo había presentado en sociedad con el Premio Nadal, hasta 'Las guerras de nuestros antepasados'. La cosa no estaba fácil porque, al mismo tiempo, Cela, Pemán y Díaz-Plaja defendían la candidatura de José García Nieto. El 1 de febrero de 1973, en tercera votación, apretada, ganó Miguel Delibes (García Nieto ingresaría años más tarde). Sus compañeros periodistas –Miguel había sido director del diario vallisoletano El Norte de Castilla– encabezaban sus reseñas con títulos concordantes: «Un cazador a la Academia», «Del campo a la Academia», «Un cazador que escribe»…

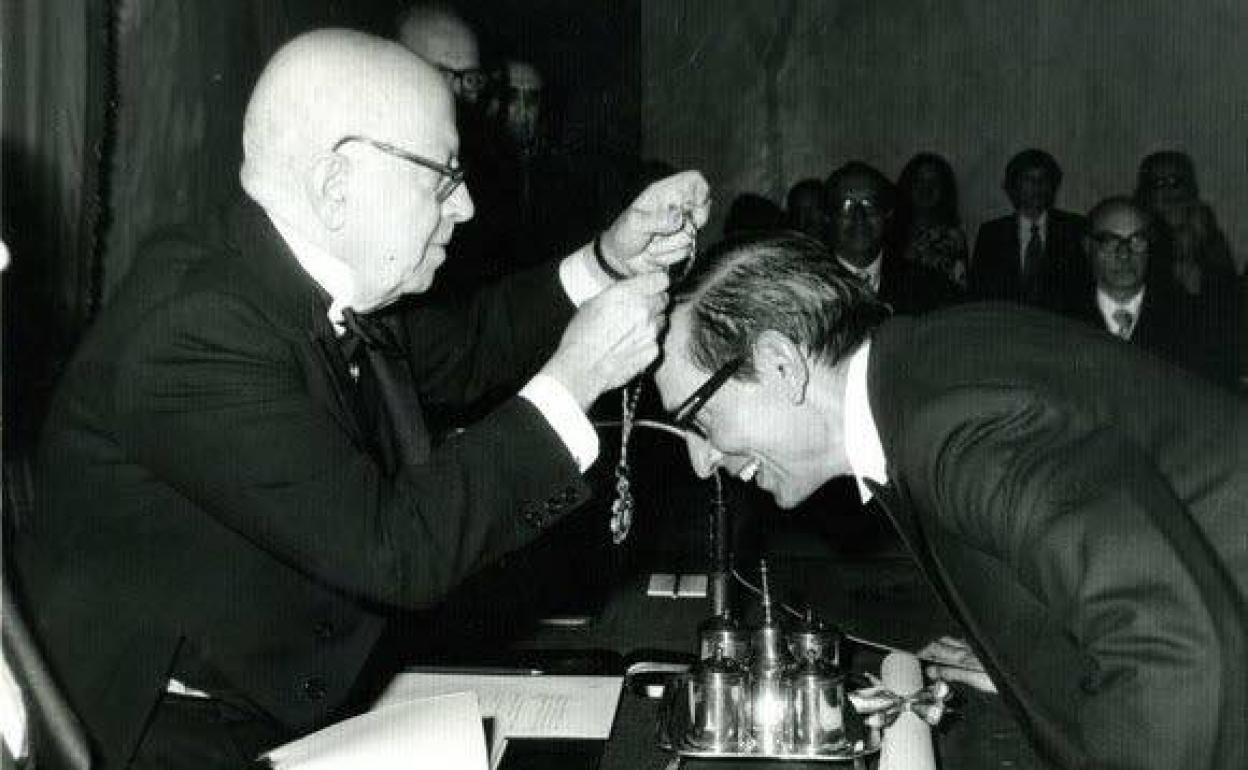

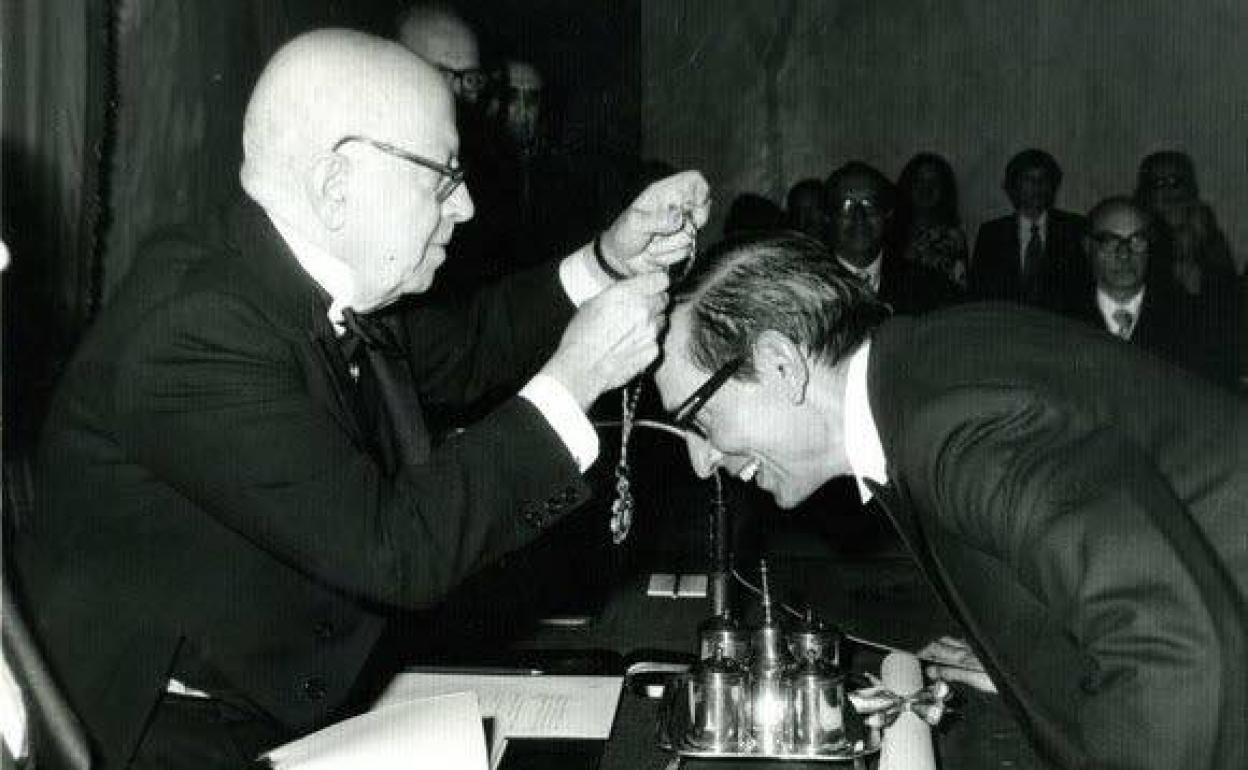

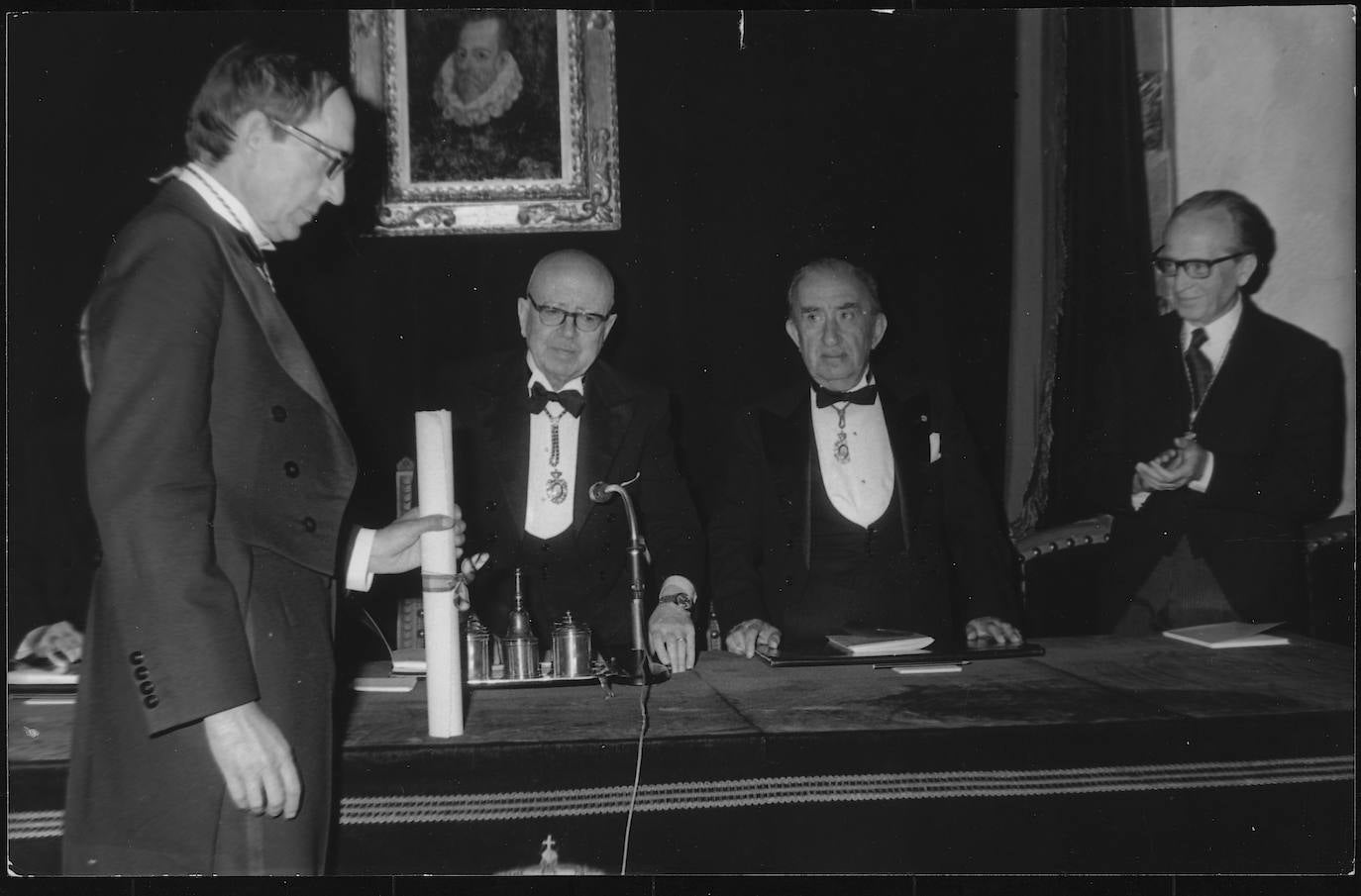

Dos años más tarde, el 25 de mayo de 1975, tomó posesión de la plaza. Cuentan las crónicas de la época que media hora antes de que empezara la ceremonia estaban llenos el salón de actos y su galería superior, y abarrotados los pasillos, de modo que Delibes y los dos académicos que debían acompañarlo en la entrada solemne instituida en el protocolo de 1848, tuvieron que acceder al estrado desde una sala contigua. Cuando Dámaso Alonso, que presidía, logró imponer silencio agitando la campanilla, comenzó el discurso con el preceptivo elogio al antecesor, señalando que se daba «la circunstancia insólita de que un marinero de segunda –lo que había sido en la Guerra Civil– sucedía a un almirante, siquiera sea en una actividad tan ajena a la táctica y la estrategia navales como puede ser la literatura.

Víctor García de la concha

Antes de abordar el tema elegido, 'El sentido del progreso desde mi obra', sintió la necesidad íntima de recordar a Ángeles, su esposa recientemente fallecida. «Ella fue –confesó–, con nuestros hijos, el eje de mi vida y el estímulo de mi obra […]. Con su desaparición ha muerto la mejor mitad de mi vida».

Las palabras que Delibes pronunció aquella noche eran, según él mismo declaraba, «la coronación de un largo proceso que venía clamando contra la deshumanización progresiva de la sociedad y la agresión a la Naturaleza, resultados ambos de una actitud: la entronización de las cosas». El panorama que pintaba era desolador: reservas mundiales de minerales que se agotaban, niños holandeses que, a causa del abuso de pesticidas en el cultivo de los campos, con la leche materna ingerían cantidades masivas de DDT, riesgo inminente de cambios en el clima… No se refería a una destrucción solamente física sino de lo que significa para el hombre. Porque al hombre no solamente se le estaba arrebatando la pureza del aire y del agua sino que también se le estaba amputando el lenguaje. «Cuántos son –se preguntaba el nuevo académico– los vocablos relacionados con la Naturaleza que, ahora mismo, ya han caído en desuso y que, dentro de muy pocos años, no significarán nada para nadie y se transformarán en puras palabras enterradas en los diccionarios». Pensaba en muchos utilizados en sus novelas de ámbito rural: aricar, agostero, escarclar, celemín, soldada, helada negra, alcor.

Cada vez que muere una de esas palabras aldeanas o que desaparece un caserío solitario, es la Humanidad entera la que pierde savia y sabor. De ahí la pasión de los personajes de las novelas de Delibes por los pueblos y, en definitiva, su entusiasmo y preocupación por la Naturaleza. Un bedel emigrante podía escribir con toda naturalidad en su 'Diario': «El campo estaba hermoso con los trigos apuntados. En la esquina de la ribera había ya chiribitas y matacandiles tempranos. Una ganga vino a tirarse a la salina y viró al guiparnos. Volaba tan reposada que la vi a la perfección el collarón rojo y las timoneras picudas… Era un espectáculo. Así, como nosotros, debió de sentirse Dios al terminar de crear el mundo». La lectura de un párrafo como este puesto en boca de un hombre de pueblo castellano nos hace comprender por qué Delibes buscó a los protagonistas de sus libros en los medios rurales.

Víctor García de la Concha

El Isidoro, protagonista del precioso libro 'Viejas historias de Castilla la Vieja', emigrante en América declara que fue allí donde empezó a darse cuenta de que «ser de pueblo era un don de Dios y que ser de ciudad era un poco como ser inclusero y que los tesos y el nido de la cigüeña y los chopos y el riachuelo eran siempre los mismos, mientras las pilas de ladrillos y los bloques de cemento y las montañas de piedra de la ciudad cambiaban cada día y, con los años, no quedaba allí un solo testigo del nacimiento de uno porque mientras el pueblo permanecía, la ciudad se desintegraba por aquello del progreso y las perspectivas de futuro».

De modo que Miguel Delibes comenzó a asistir a las sesiones de comisiones y plenos de la Academia. Repasando las actas y su expediente recogido en el Archivo institucional, abro la documentación al azar. El 22 de diciembre de 1978 el secretario perpetuo, a la sazón Alonso Zamora Vicente, le escribe: «Querido Miguel: Ahí te mando las listas de patos y pájaros para que hagas con ellas las frases que te pedí y podamos ponerles la calificación gramatical que exijan. La xerocopia número 3 te dará idea de las dificultades que nos presentan las voces dentro de las normas del Diccionario».

Y en las listas: gateador, alzacolo, buitrón, bigotudo, buscarla, canastera, carricerín, charrán… Las devuelve Delibes con notas en las que se advierte que todas le son conocidas: el buitrón «canta bamboleándose en el aire» y la canastera «recuerda volando a una gran golondrina parda, pero en pico y cabeza recuerda a la perdiz».

Víctor García de la concha

Otro día, el 8 de marzo de 1980, el mismo secretario le informa de que en la sesión del jueves anterior se había discutido la palabra mosca en el sentido de artilugio que sirve de cebo en la pesca. Le pide que, por favor, revise ese y otros términos vinculados al vocablo y no se encuentran en el Diccionario. Delibes responde que no es tarea fácil porque hay muchas variedades —mosca, mosca seca…—; pero termina: «Déjalo de mi cuenta». Y, en efecto, pocos días más tarde tenía ya la Academia un informe completo que utilizó ampliamente. No fue la más larga, porque entre papeles varios, en el expediente citado se encuentra otra consulta formulada el 8 de febrero de 1988, que ocupa 17 páginas.

La verdad es que con el paso del tiempo fueron escaseando las asistencias a las sesiones de los jueves y creciendo a la par las típicas tarjetas que Miguel Delibes usaba para la correspondencia. Respondía en ellas a preguntas léxicas concretas: tenía, en realidad, un terreno acotado ligado al léxico castellano popular, a la caza y a la pesca. Al repasar las que figuran en su expediente, me saltó a los ojos un dato conmovedor: terminaba siempre encareciendo al destinatario que «por favor» saludase «a todos los compañeros». Todos cumplíamos religiosamente el encargo y cada vez que ello sucedía recorría la mesa ovalada del salón de plenos un murmullo peculiar: Delibes se hacía presente.

Y contábamos con él. Cuando la Academia asumió con el Instituto Cervantes la responsabilidad de organizar el II Congreso Internacional de la Lengua Española en Valladolid, celebrado en 2001, no dudamos en que su presencia era obligada y le confiamos el discurso de clausura. Su imagen y sus palabras forzosamente grabadas –por condicionamientos de salud– llenaron el Teatro Calderón para recordar que la hermosa lengua de Castilla se ensanchó a través de los diversos pueblos de América, que son los que hacen el español. Una convicción que ha alentado desde entonces el trabajo panhispánico de la Academia.

Tan presente estaba Delibes que hasta los académicos más recientes lo sentían cercano. «No podré acompañaros –escribía el 26 de noviembre de 2003–. En realidad ni viajo, ni cazo ni escribo. No hago otra cosa que ver pasar el tiempo. Disculpadme. Me alargaron la vida [con una intervención quirúrgica], pero me la fastidiaron». Al conocer esta carta, recién ingresado en la Academia, Arturo Pérez-Reverte propuso que un grupo de académicos fuera a Valladolid para celebrar en casa de Miguel o en el lugar oportuno que él eligiera, un «plenillo» en el que, con las formalidades requeridas, tratáramos de algún asunto que él quisiera plantearnos y estudiaríamos determinadas palabras de sus escritos. Le sugerimos la idea y aceptó entusiasmado, con la condición de que él nos invitaba a comer. Buscamos fechas y perfilamos, con la ilusión de una aventura mágica, todos los detalles. Pero fue dándonos largas y fuimos resignándonos a la idea de que no iba a resultar posible.

Pero su presencia no se desdibujaba. Le invitábamos a todo con mayor insistencia cada vez. En 2008 era secretario académico José Manuel Blecua Perdices. Probó fortuna, pero el 28 de septiembre recibió la contestación, ya a máquina y con firma titubeante, que decía: «Una vez más lamento tener que decirte que no puedo asistir a las reuniones de la Academia. Enfermo y viejo, soy un trasto inservible… Te ruego saludar a todos los compañeros en mi nombre». Naturalmente lo hizo, y la presencia se reafirmó. Estábamos por entonces ultimando la 'Nueva gramática de la lengua española' en la que llevábamos trabajando diez años con todas la Academias hermanas de América y Filipinas. Pensamos que en la solemne presentación que iban a presidir los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, junto a Vargas Llosa y el director de la Academia Mexicana, debía hablar Miguel Delibes.

Lo convencimos y fuimos con un pequeño equipo técnico a su casa de Valladolid para grabar la intervención. Fue un momento emotivo para todos: para él, para dos de sus hijos que nos acompañaban, y para nosotros. Me preguntó, cómo no, por los compañeros, y, sin esperanza, con convencimiento, le dije que teníamos pendiente el «pleno vallisoletano» y que no queríamos ponerle falta. Se limitó a sonreír. El acto de presentación de la 'Nueva gramática' está grabado y da fe. Cuando apareció en escena Delibes rompió todo el salón de actos a aplaudir, y Antonio Mingote decía en voz alta: «Y está Miguel, está Miguel». ¡Tanto significaba para la Real Academia Española y tanto le queríamos! En la nómina de autores citados en la 'Nueva gramática', Delibes va en cabeza con Cervantes, Lope, Galdós y Vargas Llosa.

Víctor García de la Concha

Poco después se nos murió. Con sabiduría centenaria la Academia es parca en conmemoraciones de sus miembros. Otra cosa la obligaría a estar todos los días cumpliendo con ellas. Pero en el caso de Delibes ocurrió que su fallecimiento se produjo en vísperas de la celebración, el 15 de abril de 2010, del Día de la Fundación pro Real Academia Española, en el que la institución abre de par en par sus puertas a los benefactores. En el acto vespertino suele hablar un académico en nombre de la corporación. En este caso, el patronato de la Fundación sugirió que fuera el recuerdo de Delibes. Se corrió la voz y, con Sus Majestades los Reyes que se apresuraron a confirmar su asistencia, había una nutrida representación de las autoridades del Estado, de la Comunidad de Madrid, de Castilla y León y, por supuesto, de Valladolid; directores y miembros de otras Reales Academias del Instituto de España y de América; casi 80 escritores, directores y profesionales de los medios de comunicación y más de 300 amigos, en compañía, claro, de los hijos, nietos, hermanos y hasta casi 70 miembros de la familia Delibes.

Fui corto en mi intervención como director porque así correspondía y –no lo ocultaré– porque temía que la emoción me traicionara. En nombre de la corporación hablaron Gregorio Salvador y Luis Mateo Díez.

«Su prosa es oro molido. Aquí sí que es castellano el español: el del labrador de Berrueces, los alfareros de Arrabal de Portillo, el capador de Mayorga de Campos o la vieja gallera de Boñar. Sus personajes de ficción hablan igual que sus personajes reales, cada uno con su aquel. La Academia no le pagará nunca su aportación de fichas con nombres de pájaros, plantas, alimañas. Lo suyo no es costumbrismo, sino observación meticulosa de la vida humana» (Gregorio Salvador).

«Delibes mantiene como centro de su ideología la consideración del individuo por encima de la sociedad y en armonía con el medio natural. Los perdedores, los seres humillados y ofendidos, los pobres seres marginales que se debaten en un mundo irracional llenan su universo» (Luis Mateo Díez).

Todo esto fue para y en la Real Academia Española Miguel Delibes, según su propia definición, un hombre «más de palabras que de letras», que con sus aportaciones castellanas ha dejado inscrito su nombre en la nómina de los grandes académicos de nuestra Casa.

Noticia Relacionada

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

La mejor hamburguesa de España está en León

Leonoticias

Publicidad

Publicidad

Favoritos de los suscriptores

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.