De la casa del pintor a la del molinero

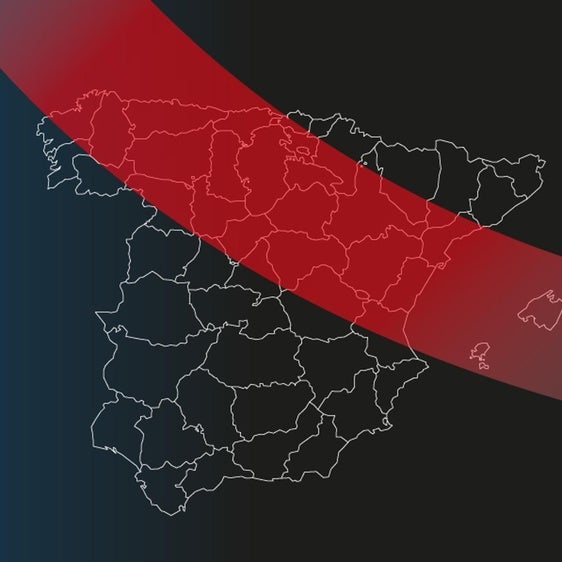

El Valle del Corneja, con Villafranca de la Sierra como núcleo principal, recuerda las glorias del viejo señorío abulense, en un paisaje de colores inimaginables, donde se degusta una cocina de sabor ancestral

En un altar. Un altar sobre alfombra de hierba, tapizada de flores. Con los chopos encendidos, como cirios pascuales. Así decía sentirse Benjamín Palencia cuando vino a retirarse, aturdido por los zarpazos del mundo, a Villafranca de la Sierra. 1.105 metros de altura dan para eso y para más. Para descubrir un paisaje delicioso, partido en dos por la hendidura del Corneja. Señorío de abolengo, uno de los cinco menores de la tierra de Ávila

A Benjamín Palencia le encantaban las patatas revolconas y las judías. Y las truchas que con frecuencia le ofrecían los vecinos de Villafranca, cuando el río venía cantando y lleno de peces, a escasos metros de su casa. En ocasiones correspondía con un retrato, con un esbozo, con un par de líneas maestras de las que surgía la persona, la escena, el sueño. Al terminar la guerra incivil, había fundado a su alrededor la llamada segunda escuela de Vallecas, el embrión de lo que después sería la Escuela de Madrid. Pero en 1941 decidió apartarse definitivamente de las miradas inquisidoras de la capital y se vino de medio retiro a estas alturas.

Viendo trillar y aventar, en las eras de Villafranca, su amigo el poeta Luis Felipe Vivanco diseñó aquella casa que hoy es un fantástico alojamiento rural: dos plantas, cuatro habitaciones, suite con bañera de hidromasaje, parcela de 2.500 metros cuadrados. Ciertamente el pintor no vivía con estos lujos. Acompañado de su fámulo, Serafín, natural de esta tierra, gozaba con humildad la lujuria de la primavera, el frescor del verano y los inimaginables colores de la naturaleza en el otoño. Y el resto del año lo pasaba en Altea, mirando el mar. Aquí, pues, el pintor desarrolló ese nuevo realismo castellano que más tarde desembocaría en su llamado fauvismo ibérico.

Pocas cosas han cambiado en estos parajes desde que él los abandonó. A pesar del desorden climático, el frío sigue siendo frío, y las delicias gastronómicas del Valle del Corneja continúan maridando la enjundia de los platos de altura con la sabiduría de la vieja cocina de las tres culturas. Las judías de El Barco ya tenían marca entonces, aunque todavía no Indicación Geográfica Protegida. Y el mismo año en que murió Benjamín Palencia, 1980, la raza Avileña-Negra Ibérica, alcanzó su denominación oficial. A las peras se les sigue llamando peras, y a las manzanas, peros, excepto si son verde doncella, que no tienen rival.

Así que patatas revolconas, truchas, judías de El Barco y chuletones o solomillos de avileño. Pero también cabrito, pues ya se sabe que en las serranías de Ávila donde hay cabrito hay que pedir cabrito. Y cordero. Si se diera la ocasión, en caldereta, como lo preparaban desde tiempos remotos los pastores del Chozo Blanco, en la Dehesa de la Serrota: granito blanquecino, soledad de centenares de años guardando a los rebaños de los ataques del lobo. Ese lobo que reseñó Camilo José Cela en sus 'Judíos, moros y cristianos'. Y que ahora ha vuelto. Placeres primitivos. Viandas y recetas a las que todos los años se rinde homenaje en las ferias alimentarias de El Barco de Ávila y Piedrahíta.

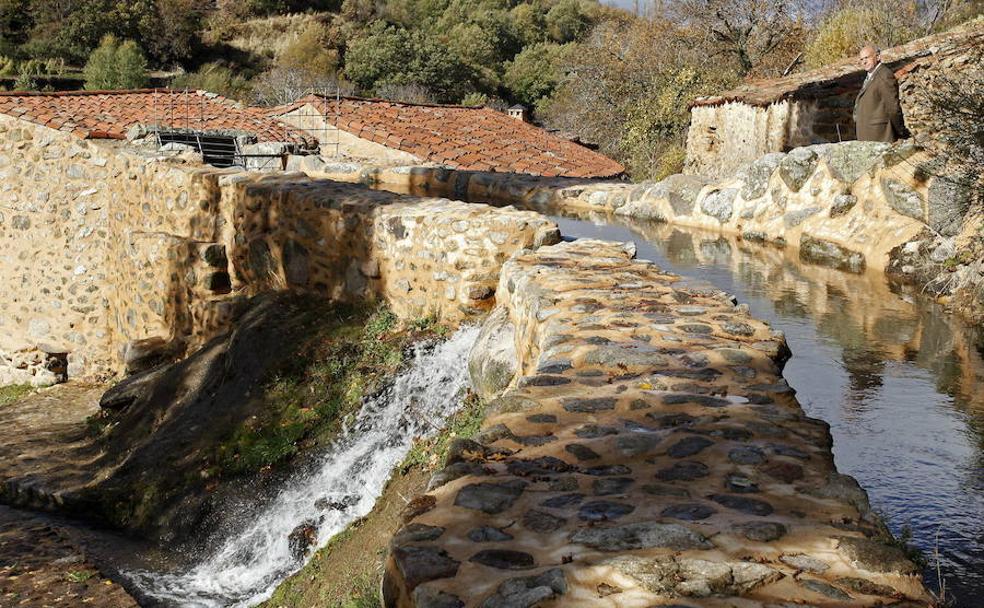

Siguiendo el curso del río desde la casa del pintor, camino de Navacepedilla o, más lejos, de La Aldea, se encuentra el molino de Alberto, que ahora se llama del Tío Alberto. Este es el último de los 28 ingenios hidráulicos que llegó a haber junto al río en el siglo XVIII. El tiempo hizo estragos. Y las riadas también. La de 1701, reseñada por el párroco, don Francisco González Girón, fue terrible. La de 1999, definitiva. El río se volvió loco y se llevó, cargado de árboles como arietes, todo lo que encontró por delante. Pero la casa del Tío Alberto, con sus caceras, sus lanchas y sus mecanismos para la molienda, resiste. Incluso funciona como centro de interpretación de los Molinos del Río Corneja. La vivienda, que el propio Alberto Jiménez moró hasta 1963, es todo un homenaje al pasado molinero de esta comarca. Levantada en el XVI, sus techos bajos mantienen el calor de la lumbre de la chimenea. Una chimenea construida, como el suelo, con los restos de antiguas piedras de moler, gastadas por el paso de los años. Menos lujos, desde luego, en la casa del molinero que en la del pintor. Tres alcobas, despensa, sala de estar, sobrado y construcciones anejas, como la pocilga, las cuadras o el horno. Todo tal como estaba.

Más allá del molino, las huertas, los cervurnales, el bosque. Piornales, hiniestas, retamas negras, rosas caninas, tomillos perrunos y aceituneros. Y el escándalo amarillo, cuando toca, de las escobas. Un espectáculo solo comparable al de los árboles altos, pinceladas de oro o de rojo intenso como las que plasmó en sus cuadros Benjamín Palencia. Como las que sigue pintando, muy cerca de aquí, en El Soto de Piedrahíta, Luciano Díaz-Castilla. Y el susurro del chopo temblón, al que nunca deja tranquilo el viento. Y por encima de las chovas, los cuervos, las urracas y las cornejas que dan nombre al señorío, mil pájaros de ribera y de montaña. El lobo, que ya se dijo, y el zorro y el gato montés, que buscan entre la inmensa oferta de tejones, ginetas, garduñas, musarañas… Tampoco es difícil encontrar al paso la muda de una culebra bastarda, que puede llegar a medir dos metros y medio. Inofensiva por completo, pero idónea para alimentar las fantasías de los exploradores melindrosos. Un alarde de vida y de belleza capaz de despertar todos los apetitos. Así los del molinero como los del pastor. Como los del viajero que busca fundamento y sensaciones en un paisaje único.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.