Urueña pieza clave del primer gran fondo mundial de pliegos de cordel

La Fundación Joaquín Díaz aporta la mitad de los documentos del nuevo archivo digital 'Mapping pliegos', impulsado por Cambridge

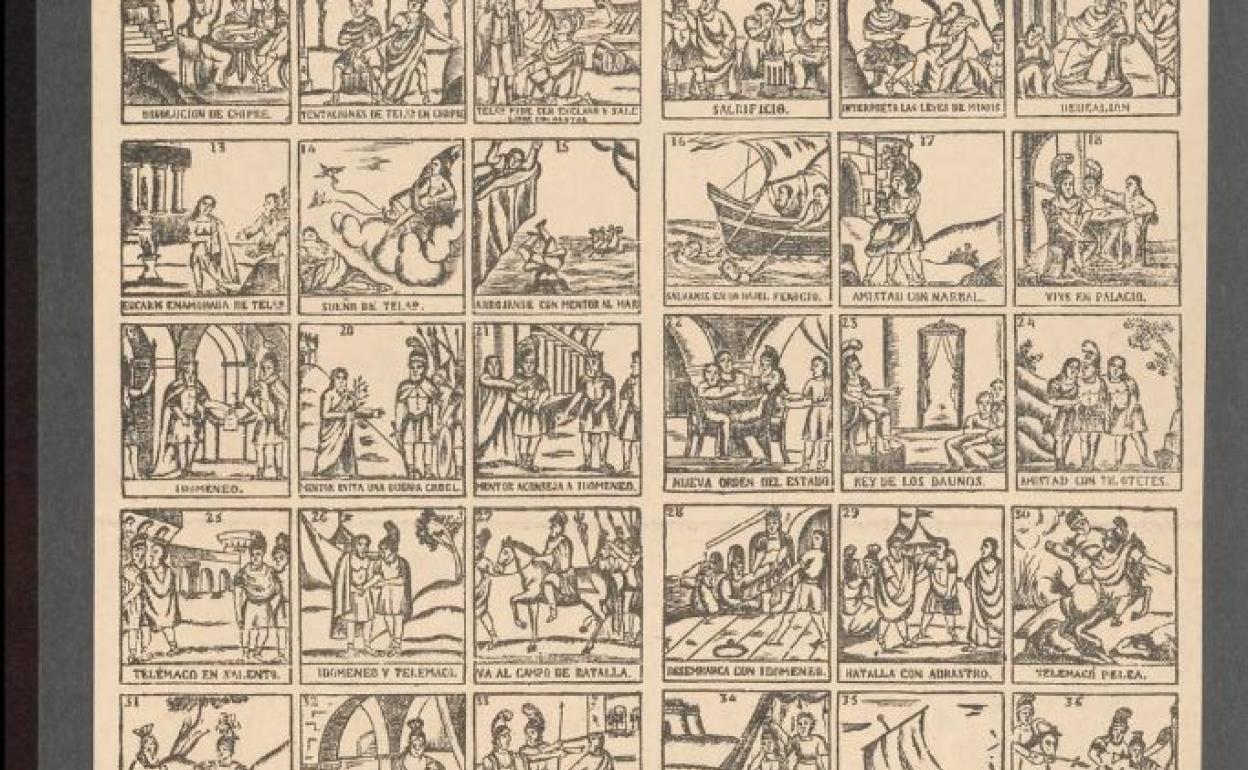

Suele decirse, y no sin buenas razones, que los pliegos de cordel que distribuían y comentaban las cofradías de ciegos, pueden verse como el antecedente ... de las actuales redes sociales. Se trataba de un cauce de comunicación alternativo al oficial, que no sufría censura -porque no era considerado una publicación escrita- y que se hacía eco, en el lenguaje de la cultura popular, de los sucesos, reales o legendarios, que conmocionaban a las gentes del momento. De la labor de los ciegos nos quedan algunos testimonios que nos permiten reconstruir como eran aquellas reuniones en la calle en las que se daba cuenta de las últimas 'noticias' que sacudían el país. Pero de aquellos pliegos de papel en los que se recogían dibujos y coplillas hay un rastro mucho más abundante que lleva, en España, a instituciones como la Fundación Joaquín Díaz, en Urueña, que atesora más de 7.000 de aquellos impresos en su colección. Pero ese mismo rastro conduce también a otras instituciones como la British Library, o la Universidad de Cambridge, que han puesto en marcha un gran proyecto de archivo digital mundial bajo el título de 'Mapping Pliegos'. Con esa iniciativa colabora decididamente la fundación vallisoletana asentada en Urueña, donde se celebró una de las reuniones de la fase preparatoria de la web.

El proyecto nació hace tres años y se ha abierto al público muy recientemente, hace menos de un mes. En total son casi una docena las instituciones implicadas. Además de las tres ya mencionadas hay que añadir la Biblioteca Tomás Navarro, el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, la Red de Archivos y Bibliotecas del CSIC, la Biblioteca de Castilla y León, la Biblioteca de Cataluña, la red Rebiun de Bibliotecas Universitarias, la Universidad de Valencia y la Universidad Católica de Valencia. Hasta el momento han sido subidos a la página web de 'Mapping pliegos' unos 7.000 documentos, de los que la mitad proceden de los fondos ya digitalizados de la Fundación Joaquín Díaz, lo que da una idea del papel crucial jugado por la institución vallisoletana en esta primera fase. No obstante, en un breve plazo es posible que se alcance la cifra de 25.000 documentos, de los que unos 7.000 procederían de Valladolid, una vez completada la digitalización de Urueña.

«Nos hemos unido a un proyecto internacional que inició la Universidad de Cambridge», confirma Joaquín Díaz, quien no oculta su satisfacción por la proliferación de este tipo de archivos digitales que facilitan la consulta de los documentos. «La parte más difícil del proyecto ha sido ponernos de acuerdo en unas normas comunes para la creación de las fichas. Pero en este momento eso está ya resuelto», explicó el investigador.

«Desde siempre he querido que todos nuestros materiales fueran de uso público, frente a esa idea del siglo XIX de que los archivos debían tener un acceso restringido sólo a los investigadores», explica. Con esa idea, la fundación digitalizó en el pasado sus fondos sonoros, la fonoteca, que actualmente están disponibles a través de la Wikipedia para cualquier interesado del mundo. Con su incorporación a este otro proyecto se da un paso más para facilitar el acceso a otra parte de su colección, la de los pliegos de cordel, desde cualquier lugar.

Pese a que la iniciativa surja de la Universidad de Cambridge, 'Mapping pliegos' es una web dedicada a los pliegos en español. Un tipo de documentos que han llegado a las colecciones de instituciones europeas como las mencionadas a través de todo tipo de coleccionistas. Pero también debido a que en Europa había imprentas que fabricaban estos pliegos en español para nutrir el mercado hispano, debido a su alta demanda.

Este tipo de hojas volanderas surgen en un momento en el que apenas existen medios de comunicación y como una forma de información alternativa y de carácter más popular. Ya se ha dicho que la difusión de estos pliegos está irremediablemente ligada a la figura del ciego, pero es necesario explicar la verdadera relevancia de este vínculo. Y es que, desde la Edad Media, la protección de los ciegos se organizaba a través de sus cofradías, a las que se concedía el privilegio de la venta de estampas, como forma de proporcionarles un sustento en una época en la que no existía un Estado asistencial como el de hoy. Tras las estampas, los pliegos de cordel fueron durante mucho tiempo ese recurso de supervivencia, como ahora puedan serlo el cupón u otros juegos de lotería. Conviene no olvidar que las cofradías de ciegos y otras asociaciones similares seguían vigentes hasta que en el año 1941 Serrano Suñer crea la Organización de Ciegos de España, antecedente inmediato de la ONCE, que aglutina a los colectivos previos para brindar una asistencia unificada.

Desde la Edad Media, gracias a su privilegio para la venta de estampas, los ciegos estaban considerados comerciantes, lo que les permitía escapar a las restricciones de la ley, que en aquella época impedía los desplazamientos de las personas con pocos recursos, los vagabundos y los discapacitados. Los pliegos de cordel se incorporaron así a las rutas de distribución de estampas de los ciegos, lo que les permitía recorrer los caminos de España con sus romances e informaciones de actualidad. «Había una verdadera expectación social en torno a la llegada del ciego», asegura Joaquín Díaz. Y es que con él llegaban las noticias y también, por qué negarlo, los sucesos y las 'emociones fuertes'.

Los pliegos eran impresos sencillos elaborados a partir de hojas de papel de tamaño A3 que luego se doblaban y se convertían en un cuadernillo de 8 páginas. Este tipo de impresos no existían sólo en España. En Inglaterra eran conocidos como 'chap books'. «Como la censura se centraba en los opúsculos de más de 48 páginas, que es lo que se consideraba un libro, no prestaba atención a los pliegos de cordel, y en ellos se podían difundir todo tipo de ideas«, explica Joaquín Díaz. Aquella circunstancia los convirtió en un instrumento muy útil para la comunicación social e incluso política. Y no sólo aquí, sino también en América, adonde los españoles trasladaron la costumbre de los pliegos de cordel, que llegaron allí de la mano de los primeros colonos.

«En España se imprimían pliegos con destino a América, pero también allí, sobre todo en México, se editaban estas hojas para ser distribuidas en los países del entorno», explica Díaz. Todo este mundo peculiar puede ser ahora explorado en la web 'Mapping pliegos' donde podrán consultarse fondos procedentes no sólo de España sino de algunos otros países europeos.

Un referente mundial en tradición

VIDAL ARRANZ

«¿Cree usted que tendremos material para un segundo número?», le preguntaron, en el nacimiento de la Revista de Folklore, hace ahora 40 años, los responsables de la Caja Popular a un sorprendido Joaquín Díaz. «Hombre, creo yo que sí», recuerda el interesado que respondió con estupor. Cuatro décadas y 466 números después se confirma que sí, que había mucha tela que cortar en ese campo tan aparentemente específico de la etnografía y los estudios de la tradición.

La Revista de Folklore cubrió buena parte de su recorrido con el apoyo financiero de la Obra Social de la Caja Popular, pero hace diez años la crisis obligó a romper lazos con su viejo mecenas y la revista se lanzó a volar sola. A partir de entonces, desde el número 348, sólo se edita en formato digital, pero eso no ha supuesto ningún impedimento para su labor divulgadora. Al contrario. «Al principio, cuando editábamos en papel, comenzamos con una tirada de 1.000 ejemplares, que llegó a crecer hasta los 2.000, y la revista tenía 36 páginas. Ahora, en los últimos números hemos contabilizado un millón de visitas a cada ejemplar y cada número tiene más de 156 páginas y en color». Milagros de lo digital y de lo virtual que, a veces, ayudan a romper fronteras y a abaratar radicalmente los costes. Sobre todo si, como ocurre en este caso, todas las colaboraciones son completamente altruistas y desinteresadas. «Al principio pagábamos a los colaboradores, pero hace mucho tiempo que ya no», explica Joaquín. La revista, que carece de afán de lucro y se distribuye gratuitamente -siempre fue así, no sólo ahora en la era digital- se concibió como una plataforma de difusión de una serie de saberes y conocimientos que no tenían otro modo de salir a la luz. De ahí que no le hayan faltado nunca artículos. «Estoy asombrado de la cantidad de colaboradores que hemos tenido durante este tiempo», admite el director de la revista. «Casi mil personas, entre académicos, antropólogos, expertos del mundo sefardí, etnógrafos de América del Sur, catedráticos de España, investigadores de América del Norte…» apostilla.

La Revista de Folklore fue uno de los eslabones que condujeron a la creación, cinco años después, del Centro Etnográfico Joaquín Díaz, y, más tarde, a la constitución de la Fundación, en 1994. Expresa a la perfección ese modo de trabajar oculto, pausado y constante de un hombre que ha logrado construir una auténtica catedral dedicado a la tradición paso a paso y sin estridencias.

Díaz recuerda con especial satisfacción el apoyo que siempre recibió de Miguel Delibes, que escribió incluso una colaboración en el primer número de la revista, el número 0, con el título 'El cierzo, ese enemigo', relativa a sus experiencias de cazador. «No colaboró más, pero siempre que me veía me decía 'a ver si dura ese milagro de revista», recuerda Joaquín Díaz. Posteriormente, uno de sus hijos, Germán Delibes, se sumaría a la nómina de autores de la publicación. Otros expertos como Federico Sopeña, o Luis Alberto de Cuenca -que un tiempo después se convertiría en colaborador- mostraron enseguida su apoyo a una iniciativa insólita que muy pronto se convirtió en un referente mundial de los estudios etnográficos y relativos al folklore y lo popular.

En el editorial del último número publicado, el 466, Joaquín Díaz recuerda el origen de la publicación y cómo aquel pionero número 0 se presentó en diciembre de 1980 en el salón de actos de la Caja de Ahorros Popular de Valladolid con unas breves intervenciones y un concierto del Cuarteto de Madrigalistas de Madrid. En aquellas fechas, la única revista comparable que existía en España era la Revista de Paleontología y Tradiciones Populares, creada por Alonso Zamora Vicente, pero que no vivía su mejor momento. Y aun hoy son pocas las publicaciones similares que sobreviven.

Joaquín Díaz explica que, desde el primer número, quedó clara una forma de entender la materia de trabajo de la revista. «La tradición es una forma de comunicación que, siguiendo unas pautas determinadas, permite transmitir conocimientos útiles al tiempo que ejemplifica fórmulas para intercambiar información relacionando esos mismos conocimientos. El pensamiento y la actividad humana quedan así como un extenso y fértil campo en el que cultivar el entendimiento y el aprendizaje con una idea de trascendencia», explica el director de la publicación.

Entre un larguísimo listado de nombres, bien conocidos en el gremio de la antropología muchos de ellos, pero no tanto fuera de él, destacan los de otras figuras como la de Carmen Bravo Villasante. En el número 0 escribieron, además de Delibes y el propio Joaquín Díaz, personalidades como Luis Díaz Viana, Emilio Salcedo, José Delfín Val, Félix Pérez o Juan Bautista Varela de Vega, entre otros. Y en los números siguientes se incorporaron Fernando Herrero, o María Antonia Virgili, José Luis Alonso Ponga, o la mismísima Mariemma, que en el número 8 escribió sobre 'El ballet español', entre otros. Aunque quizás una de las colaboraciones más relevantes en la historia de la publicación fuera la de antropóloga venezolana Fabiola Chavez, que fue la primera de una amplísima serie de colaboraciones procedentes de más allá del Atlántico que darían una verdadera dimensión internacional a la revista vallisoletana. «Fue muy importante porque abrió el camino a otros muchos», recuerda Joaquín Díaz.

Eso sí, la revista renunció desde el principio a cualquier tipo de acreditación científica con el fin de poder dar cabida no sólo a académicos y profesionales sino también «a ese señor sin título que puede contar cosas muy interesantes de su pueblo». A esa diversidad de autores hay que añadir una diversidad incluso mayor de contenidos, que van desde el particularismo más local, hasta reflexiones sobre asuntos de trascendencia universal. Un depósito de materias que no se ha agotado en cuatro décadas y que, a buen seguro, es bien capaz de continuar proporcionando información relevante y contenidos para otras cuatro más.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.