Secciones

Servicios

Destacamos

Secciones

Servicios

Destacamos

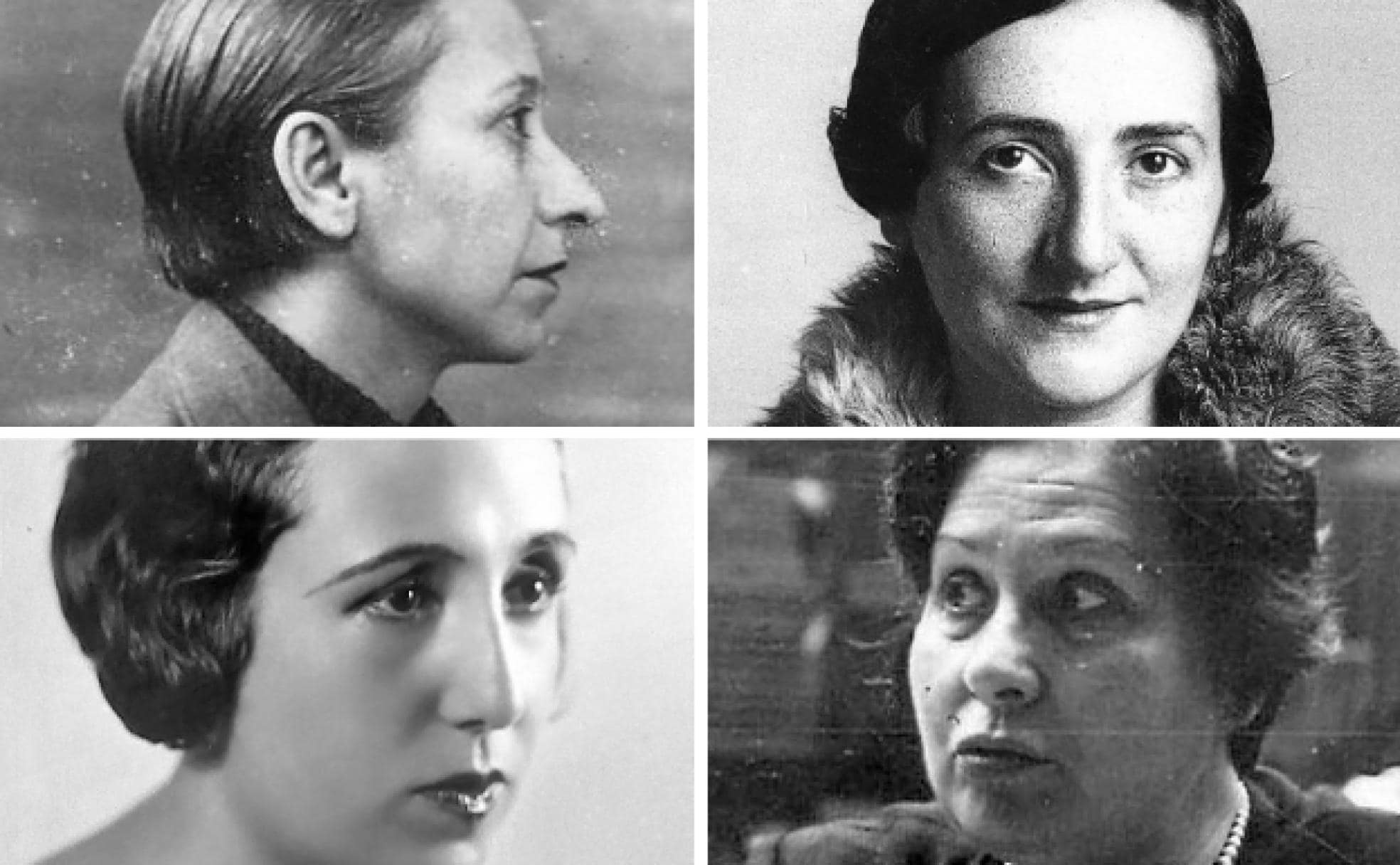

En realidad, José Luis Ferris (licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca) no hubiera querido escribir este libro. «Que exista es la prueba evidente de que algo no ha funcionado bien desde hace más de un siglo», asegura en el prólogo de 'Mujeres del 27', un antología poética y biográfica –publicada por Austral– en la que recuerda la obra y figura de 17 poetas nacidas entre 1895 y 1910.

«Ellas formaron parte del tejido de la época, se desenvolvieron con soltura entre sus compañeros, participaron de modo activo en las corrientes artísticas y literarias del momento, convivieron con el núcleo principal de la Generación del 27», cuenta Ferris.

Pero sus nombres rara vez se incluyen en unas enumeraciones durante años reservadas a los varones:García Lorca, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén...

Más allá de estos puntos suspensivos se podrían añadir los nombres de Concha Méndez, Ana María Martínez Sagi, Carmen Conde, Ernestina de Champourcin.

«No debería existir una antología de mujeres por las mismas razones por las que no se elaboran ni publican antologías de hombres. Lo deseable e históricamente cabal habría sido incluir, sin ningún prejuicio, desde el minuto cero, a las escritoras que habían cosechado un éxito y un reconocimiento señalado.

Y entre ellas, hay poetas castellano y leonesas. Como la vallisoletana Rosa Chacel, la zamorana Margarita Ferreras, la berciana Manuela López García. OLucía Sánchez Saornil que, aunque nacida en Madrid, tiene sus raíces familiares en Pozal de Gallinas (Valladolid).

Muchas de ellas participaron en tertulias, trabaron colaboraciones literarias, «convivieron, en apariencia, de igual a igual» con los escritores varones, aunque para muchos de ellos «nunca faltaron prejuicios».

Desde hace años (lo popularizó un documental de 2015)a este grupo de mujeres escritoras (y también a otras artistas e intelectuales nacidas entre 1898 y 1914) se las conoce como 'las sinsombrero', gracias a ese acto que en 1925 protagonizaron Maruja Mallo, Margarita Manso, Salvador Dalí y Federico García Lorca en la madrileña Puerta del Sol.

Se les ocurrió quitarse el sombrero durante el paseo, como símbolo de emancipación y de libertad de ideas. Recibieron insultos por ese gesto. Hoy, casi un siglo después, aún son necesarias antologías como esta que, sin ser «un acto de reparación o un ajuste de cuentas con la historia», ensalzan la riqueza literaria de un grupo de mujeres que también formó parte de la Generación del 27.

Lucía Sánchez Saornil (Madrid, 1895-Valencia, 1970)

Su familia emigró desde la localidad vallisoletana de Pozal de Gallinas para buscarse un futuro en la capital madrileña. Hizo nido en la calle Labrador, en el barrio de Peñuelas, un arrabal al sur de la glorieta de Embajadores. Allí nació Lucía, la poeta sin libros, el 13 de diciembre de 1895.

Su madre murió cuando ella era apenas una adolescente y gracias a los contactos de su padre (era empleado en la centralita de teléfonos del Duque de Alba)consiguió un trabajo como operadora de telefonía. Era una 'chica del cable'. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Pintura de San Fernando, en 1913 publicó sus primeros trabajos literarios (influidos por el modernismo)y tres años después, sus textos eran habituales en las revistas culturales (como 'Tableros', 'Plural', 'Manantial' y 'La Gaceta Literaria').

Firmaba con el seudónimo masculino de Luciano de San-Saor. Fue pionera –destaca la antología– «en la manifestación del deseo homosexual y del amor lésbico en la poesía española». Subraya Ferris que su producción –siempre en revistas, nunca publicó un libro, ni como Lucía ni como Luciano– entronca con el ultraísmo, un movimiento de vanguardia al que se adhirió en 1918 y del que fue punta de lanza. De hecho, participó en la redacción de su manifiesto, publicado en 1919 en la revista 'Cervantes'. Su última producción poética viró hacia el compromiso político.

Porque su vida se explica también por sus relaciones con el «anarcofeminismo, la lucha sindical, el antifascismo y la defensa de los derechos de la mujer». Durante la República, abandonó el verso para reservar su escritura a las publicaciones libertarias. Fue editora y secretaria de redacción del diario CNT y en 1936, para criticar el machismo imperante en el mismo sindicato, fundó Mujeres Libres, con veinte mil afiliadas, donde reivindicaba que la lucha social no podía olvidarse de la igualdad entre hombres y mujeres.

Durante la Guerra Civil, su poesía, recitada desde Radio Madrid, llegaba a las trincheras del conflicto:««¡Madrid, corazón del mundo, / corazón que se desangra!». En 1938 se mudó a Valencia, donde conoció a América Barroso 'Mery', una joven actriz que se convirtió en su compañera hasta el final de sus días. Juntas se exiliaron en Francia, aunque en 1942 regresaron a España para vivir en la clandestinidad hasta 1954. Nunca dejó de escribir, pero convirtió la pintura en profesión. Falleció en Valencia, víctima de un cáncer de pecho, en 1970.

Margarita Ferreras (Alcañices, 1900 – Palencia, 1964)

Fue una «mujer extraordinaria», dice Ferris de Margarita Ferreras, poeta zamorana que publicó un único y «deslumbrante» libro ('Pez en la tierra', 1932) para desaparecer después «en la niebla de los años», desterrada en sanatorios y casas de la caridad de las que ya nunca pudo salir. Su padre Francisco, natural de Alcañices e interventor de Hacienda en la provincia de Palencia, falleció cuando Margarita tenía apenas cinco años.

Ella y su madre, Abelisa, se establecieron en Madrid, donde la joven soñaba con ser actriz. Y fue una pasión que nunca abandonó. Se presentó (sin éxito)a las pruebas para protagonizar 'Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín', texto de García Lorca (1933).

Su presencia era habitual en lecturas públicas, en veladas del Ateneo de Madrid (del que era socia). Se hacía llamar Margarita Cañedo (el apellido era el de una vecina de Alcañices que la cuidó de niña). Y se ganó la fama de arribista y 'femme fatale'. «La discreción no era una de sus virtudes», cuenta Ferris.

Amante del infante don Fernando de Baviera, vivió en un palacete con fachada de mármol donde invitaba de forma habitual a poetas del 27, como Luis Cernuda o Ernestina de Champiorcin.

«La imagen alocada y frívola que de ella nos ha podido llegar a través de testimonios contrasta enormemente con la mujer de intensa fuerza interior que se daría a conocer en 1932 con la publicación de su primer y único libro, 'Pez en la tierra', verdadero ejemplo de experimentalismo y renovación del lenguaje, sostenido sobre el espíritu transgresor del surrealismo», defiende Ferris.

Se editó en la imprenta de Concha Méndez y Manuel Altolaguirre, con prólogo de Benjamín Jarnés y dedicatoria a Juan Ramón Jiménez. «El deseo envuelve cada una de las composiciones, sobrepasando las normas morales de la época». En sus poemas hay erotismo, espiritualidad, un deseo desatado y sin prejuicios, una profunda angustia vital. Esta desazón emparenta con su vida cotidiana.

Abandonada por su amante, le reclamó una cantidad económica que nunca llegó a recibir. Le diagnostiaron psicosis exógena y fue ingresada en varios sanatorios mentales, de los que apenas salió. Altolaguirre escribió en sus memorias que vio a Margarita Ferreras en Valencia, en el año 1939, «despeinada, con el vestido desgarrado y pidiendo socorro».

La última noticia que se tiene de ella es del 19 de noviembre de 1964. Falleció en el sanatorio psiquiátrico de San Luis, el actual centro sociosanitario de las hermanas hospitalarias de Palencia. Dejó una vida torturada en sus últimos años y una única obra de inmenso valor literario.

Rosa Chacel (Valladolid, 1898-Madrid, 1994)

Su labor de narradora eclipsó su faceta poética, pero la vallisoletana Rosa Chacel entregó a la imprenta (con 42 años de diferencia) dos libros de poemas que evidencian que el «aliento lírico» estuvo presente en toda su producción literaria. En 1936 publicó 'Ala orilla de un pozo', treinta sonetos «de versos endecasílabos y de un color tardíamente gongorino».

La critica ha destacado las «geniales metáforas» de un poemario que asume los postulados del surrealismo. Le contó Chacel a Alberti y María Teresa León que las ideas para estos sonetos nacían de «imágenes puramente surrealistas:informes, abruptas e incongruentes». Su segundo poemario, 'Versos prohibidos', llegó en 1978.

Chacel nació en Valladolid el 3 de junio de 1898 (el mismo año que García Lorca, Concha Méndez, Vicente Aleixandre o Dámaso Alonso). En 1908 su destino se encaminó a Madrid.También Madrid. En su caso, al barrio de Maravillas, donde vivía su abuela. Comenzó (y abandonó) los estudios de esculturay a los 23 años se convirtió en una de las grandes discípulas de Ortega y Gasset. Tenía fama –se recuerda en esta antología– de ser una mujer «enormemente culta», como demostraba en conferencias o artículos en 'La Gaceta literaria' y 'Revista de occidente'.

Casada con el pintor Timoteo Pérez Rubio, vivió durante cinco años en Italia (1922-1927) y más tarde en Berlín (1933-1936). A su regreso a España es cuando publica su primer libro de poemas y colabora con revistas como 'El mono azul' y 'Hora de España'. Durante la Guerra Civil, trabajó como enfermera y junto a su marido, María Teresa León y otros intelectuales organizó las evacuaciones de cuadros del Museo del Prado. Marchó al exilio (París, Buenos Aires y Río de Janeiro), para regresar a España en 1977, meses antes de que los poemas que había atesorado durante estos años vieran la luz en 'Versos prohibidos'.

Manuela López García (Cacabelos, 1910-2005)

Manuela viajó a Madrid al poco de cumpir los 20 años y después de estudiar en el internado de las Teresianas de León (centro asociado a los estudios de Magisterio).

En la capital madrileña, en plena efervescencia de la IIRepública, conectó con la intelectualidad de la época gracias a su estancia en la residencia de señoritas de María de Maeztu, muy ligada a la Institución Libre de Enseñanza. «Allí descubrió su vocación poética, continuó sus estudios, conoció idiomas y a mujeres que miraban a un nuevo futuro».

Sin terminar su formación, regresó a Cacabelos, donde se casó con José Núñez, estudiante de Medicina, hijo de un conocido médico de la localidad que militaba en Izquierda Republicana. Su boda fue en abril de 1936. Seis meses después, fusilaron a José. Manuela estaba embarazada. Fue represaliada. No le permitieron ejercer el magisterio hasta 1959. Y, cuando pudo, lo tuvo que hacer de forma privada, clandestina casi, en una academia de Cacabelos regentada por el filósofo Eloy Terrón.

Su obra poética –silenciada durante casi medio siglo y rescatada en 1977, cuando comenzó a publicar sus doce libros– es un reflejo de ese exilio interior al que Manuela fue condenada. Entre sus obras:'Cauce para un latido', 'Caminos de soledad', 'Cuadernos de poesía femenina' o 'Tiempo de entrega'.

Publicidad

Claudia Turiel y Oihana Huércanos Pizarro (gráficos)

Óscar Beltrán de Otálora y Josemi Benítez (Gráficos)

Lourdes Pérez, Melchor Sáiz-Pardo, Sara I. Belled y Álex Sánchez

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.