Secciones

Servicios

Destacamos

Luisa Idoate

Sábado, 24 de febrero 2024, 00:27

Son las escenógrafas de la vida. La encuadran, modifican y determinan. Las estaciones del año nos acompañan desde la cuna hasta la tumba. Las admiramos, esperamos y ansiamos. Las disfrutamos y tememos. Idealizamos su origen con leyendas épicas, mágicas y poéticas, y personajes fantásticos. Las representamos, ritualizamos, festejamos. Celebramos los solsticios de invierno y verano, los equinoccios de primavera y otoño. Datan los acontecimientos, eventos, creencias y costumbres de sociedades y épocas. La siembra, la cosecha, la vendimia, la matanza. Son recurrentes y cambiantes, en la realidad y en el arte. Se amoldan a los estilos, las modas, las corrientes y las vanguardias, porque cada artista las contempla con mirada, intereses y objetivos diferentes. Las magnifican, esquematizan, empequeñecen. Las usan como alegorías, símbolos, espejos. Las convierten en cuadros, estatuas, novelas, partituras, personajes y poemas.

Los griegos achacaban su existencia a Perséfone, que vivía medio año con el dios del inframundo, Hades, y el resto con su madre, la diosa Deméter, cuya alegría al recibirla desencadenaba la primavera. Una estación que para los vikingos no existía. Ellos solo contemplaban seis meses de Skammdegí o días oscuros y otros tantos de Nóttleysa o días sin noche, al igual que los nativos americanos innu dividían el año en dos fases: Piponoukhe atraía el invierno y su hermano Nipinoukhe, el verano.

En la Europa del siglo XI los calendarios, mensuarios o menologios distribuyen el año por meses. El Románico los representa de modo sencillo y didáctico, mayoritariamente tallados en piedra y madera. Hereda la tradición iconográfica de 'Los trabajos y los días' de la 'Teogonía' de Hesíodo (VIII aC). Los protagonizan campesinos, artesanos y caballeros, que, al enfatizar el oficio, fotografían una sociedad feudal, gremial y cristiana. Jano bifronte, el dios romano convertido en enero, mira al año viejo y al nuevo. El labriego se calienta al fuego en febrero, la joven se adorna con flores en abril y los cetreros salen en mayo. En junio y julio los agricultores siegan el cereal, vendimian en septiembre y guardan el caldo en octubre. Al cerdo le llega su San Martín en noviembre. Y las mesas se llenan de comensales en el solsticio de invierno que la Iglesia reconvierte en Navidad.

os veranos secos y cálidos de Europa entre los siglos IX y XIII favorecen la prosperidad de una sociedad marcadamente agrícola, como prueban sus ostentosas catedrales. Pero las lluvias que anegan el continente entre 1314 y 1316 dan paso a la Pequeña Edad de Hielo, que, según el libro homónimo de Brian Fagan, alternó años de inviernos durísimos y precipitaciones torrenciales en primavera y verano con otros de veranos tórridos con sequías devastadoras. El frío y el agua desmedidos se repiten durante los siglos siguientes. Las heladas invernales de 1607 destrozan bosques en Inglaterra y deterioran la producción vinícola en Suiza, Hungría y Austria.

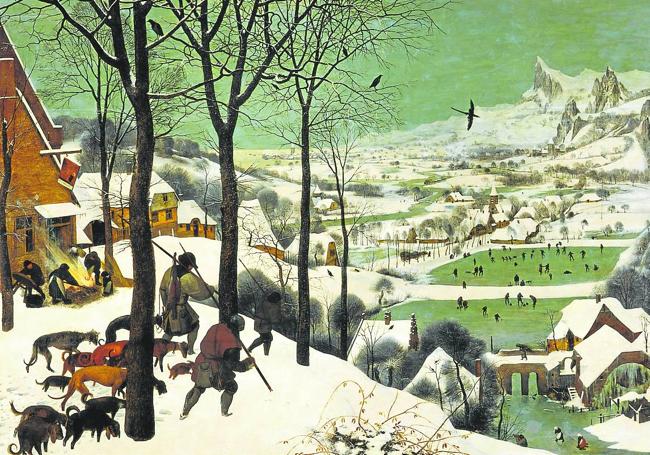

Las ciudades europeas se vuelven blancas. Lo documenta el flamenco Pieter Brueghel 'el Viejo' con los 'Cazadores en la nieve' (1565) que bajan por la ladera al pueblo, donde la gente patina, trabaja y juega sobre el manto blanco y el hielo. Con un abrumador número de personajes y detalles, plasma un día de la Pequeña Edad de Hielo. También lo hace su hijo Pieter Brueghel 'el Joven' en 'Paisaje nevado y patinadores con trampa para pájaro' (1601), con un canal helado donde la gente juega al 'colf', el precursor del golf que arrasa en el siglo XVII y los ayuntamientos acaban prohibiendo. La jaula de pájaros que les acompaña es para muchos una parábola de la fragilidad de la vida humana y los peligros que le acechan.

¿A quién culpan de tanto invierno? A la brujería. Se multiplican las acusaciones y los juicios en Francia e Inglaterra; en Wisensteig (Alemania), decenas de mujeres son arrojadas a la hoguera en 1563 acusadas de las gélidas temperaturas que azotan la región; mil personas son quemadas en la hoguera en Berna (Suiza) entre 1580 y 1620. Hoy explicamos ese cambio climático con las fluctuaciones de la radiación solar, las variaciones de la órbita terrestre y las erupciones de volcanes que lanzan ingentes masas de cenizas a la atmósfera. Como el Huaynaputina, que en 1601 deja a la ciudad peruana de Arequipa «a oscuras» sin distinguir el día de la noche; y el Tambora que, en 1850, causa la hambruna en Indonesia y desencadena el año sin verano que Mary Shelley y su esposo pasan confinados junto a Lord Byron en Villa Diodati (Suiza). El poeta reta a los Shelley y a su médico personal, John William Polidori, a escribir un relato de terror. Ahí concibe Mary Shelley su famoso 'Frankenstein'.

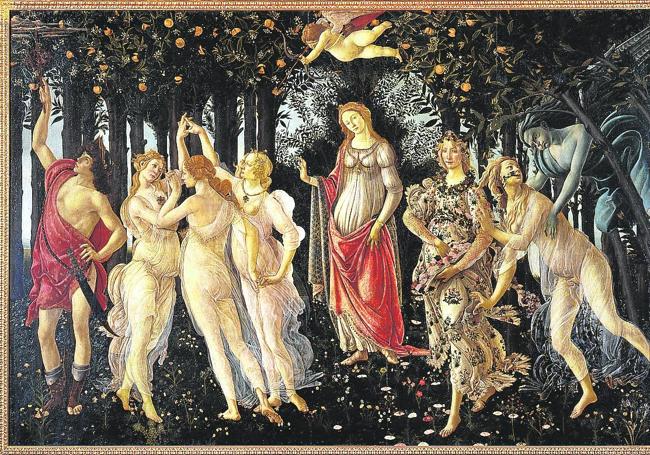

'La primavera' (1480) de Sandro Botticelli es una alegoría de la fiesta romana de Floralia, mencionada en la 'Metamorfosis' de Ovidio, que enfrenta lo terrenal y lo espiritual. Se la encarga para su prometida Lorenzo di Pierfrancesco de Médici. Como es habitual en la época, lo saca en el cuadro: es el Mercurio que disipa las nubes con el bastón, a la izquierda. A la derecha, el dios del viento Céfiro desposa obligadamente a Cloris y, arrepentido, la convierte en Flora y le regala el jardín de la eterna primavera. Venus los separa de las Tres Gracias, Talia, Eufrósine y Aglaya, diosas de la abundancia, la alegría y la belleza; a la última lanza Cupido su flecha. Tiene la cara de Simonetta Vespucci: el amor platónico del pintor, la obsesión de Juliano de Médici y el sueño de media Florencia en el Quattrocento. La escena fascinaba a Isadora Duncan, que se inspiró en ella para algunas de sus coreografías.

Tan extravagantes como inconfundibles, las 'Cuatro estaciones' (1563-1573) de Giuseppe Arcimboldo enamoran a Maximiliano II de Habsburgo. Son cuatro cabezas de perfil compuestas con flores, frutas, vegetales, hortalizas y árboles estacionales; una treintena en cada una. 'Invierno' y 'Verano' miran a la derecha; 'Primavera' y 'Otoño', a la izquierda. Gustan tanto que le encargan réplicas para Augusto de Sajonia y Felipe II. Sus 'testes compostes' rebosan simbolismo, juegos espaciales y trampantojos; pero con rigor científico, porque también es uno de los mejores botánicos europeos del Renacimiento. Magnifican a los Habsburgo. El Invierno –el 'caput anni' o cabeza del calendario romano– luce la M de Maximiliano cerca del cuello, como líder del Sacro Imperio Germánico. Aunque es una cara de madera seca, decrépita y con venas atrofiadas, Arcimboldo agrada al mecenas: la hiedra perenne del pelo y el limón y la naranja del pecho aluden a la permanencia de su dinastía.

Enfermo y poco antes de morir, Nicolas Poussin (1594-1665) termina 'Las cuatro estaciones' para el sobrino del cardenal Richelieu. Son metafísicas, didácticas, moralizantes y cristianas. Plasman cuatro pasajes del Antiguo Testamento a distintas horas del día. Adán y Eva amanecen en el paraíso en primavera. El sol del mediodía alumbra a 'Ruth y Boaz' en verano. Los israelitas regresan a Canaán en otoño. Y en invierno estalla el Diluvio en una apocalíptica noche de luna y relámpagos.

Las estaciones de Goya son populares y reales. Las pinta en cartones para la Real Fábrica de Tapices, que las teje para el comedor de Carlos III en El Pardo. Era habitual en los palacios europeos del siglo XVIII abrigar las paredes en invierno con paños a medida. Goya dibuja escenas jocosas y agradables, como le piden. Las encuadra en ambientes rurales y campestres, donde mezcla trabajos y personajes más y menos refinados. Con 'Las floreras' de primavera y 'La vendimia' de otoño, desafía a la Real Fábrica por la difícil urdimbre de sus espectaculares encajes y sedas. Con 'La era' del verano aplaude la placidez del campo y denuncia su lado oscuro en 'La nevada' del invierno.

Es inevitable imaginar las estaciones al escuchar las de Antonio Vivaldi (1678-1741). Es su gran éxito y un ejemplo precoz de la música programática que triunfará en el Romanticismo, evocando imágenes y estados de ánimo en el oyente. En origen eran cuatro conciertos para violín, orquesta y declamador, acompañados de sonetos del autor que raramente se recitan; no era un gran poeta, excusan muchos. «Llegó la primavera, y los rientes pájaros la saludan con su canto», arranca el primero. En verano, «bajo dura estación que el sol enciende –mustios hombre y rebaño– arde el pino». En el otoño, «huye la fiera, mas la van siguiendo; pasmada y laxa por la algarabía de escopetas y perros, va muriendo herida, y amenaza todavía». Y el invierno es «ir firme, resbalar, caerse al suelo, levantarse, corriendo presuroso sin que se rompa y resquebraje el hielo».

No son bien acogidas las 'Cuatro estaciones porteñas' con que Astor Piazzolla (1921-1992) emula a Vivaldi. Los tangueros de la vieja guardia no aceptan las innovaciones de ritmo, timbre y armonía de 'Verano' (1965), 'Otoño' (1969), 'Invierno' y 'Primavera' (1970); composiciones para piano, violín, guitarra eléctrica, bajo y bandoneón que encarnan a Buenos Aires a lo largo del año. Es fácil verse paseando por la avenida 9 de Julio, la Florida y Rivadavia al escucharlas. Eso no es tango, reprochan los ortodoxos. «Es música contemporánea de Buenos Aires», zanja Piazzolla, vendedor de periódicos en 'El día que me quieras' (1935), último filme de Carlos Gardel.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Iker Elduayen y Amaia Oficialdegui

Jon Garay y Gonzalo de las Heras

Equipo de Pantallas, Oskar Belategui, Borja Crespo, Rosa Palo, Iker Cortés | Madrid, Boquerini, Carlos G. Fernández, Mikel Labastida y Leticia Aróstegui

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.