Secciones

Servicios

Destacamos

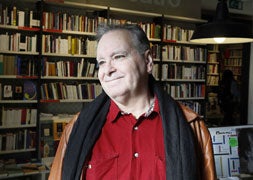

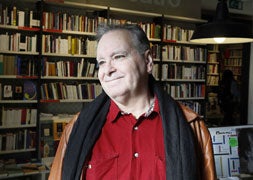

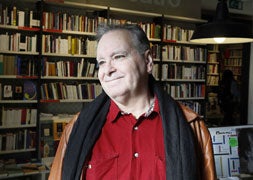

Vidal Arranz

Lunes, 28 de abril 2014, 11:55

El maestro de los críticos españoles de rock nació en un pequeño municipio burgalés (Pedrosa de Valdeporres) hace 63 años, y se inició como comentarista en Radio Castilla. Diego Manrique escribiría luego para Triunfo, Vibraciones, Disco Exprés y el País. Pero la suya no sería una carrera limitada a la prensa, donde se le reconoce como un verdadero maestro del oficio, sino que ha circulado también por radio (Su 'Ambigú' fue uno de los emblemas de Radio 3) y televisión (Popgrama, Caja de ritmos). Recientemente recopiló algunos de sus mejores textos en el libro 'Jinetes en la tormenta', que tuvo buena acogida. Y a día de hoy prosigue con su empeño por dignificar una música que ama, y que considera social y culturalmente relevante. Amenísimo conversador, Diego Manrique es un viejo rockero del periodismo, de esos que se toman en serio el oficio y que están dispuestos a morir con las botas puestas.

-Las músicas populares en general, y el rock y el pop muy en particular, son formidables catalizadores de la sociedad de cada momento. Que las canciones de un grupo como Nirvana, que fue muy popular en los 90, giraran en torno a la ansiedad y la infelicidad de nuestro acelerado modo de vida ¿puede verse como un primer aviso de lo que estaba por llegar?

-El rock y el pop no suelen ser muy proféticos. No tienen la tasa de aciertos que es posible encontrar en la literatura. Pero es interesante que cite el caso de Nirvana porque posiblemente sea la última vez que surge un movimiento musical -un nuevo sonido, una nueva actitud, una nueva estética- que capta el espíritu de su tiempo, ese 'no hay esperanzas', y lo transmite como un contagio por todo el mundo. Y de forma inmediata.

La música rock es básicamente pose, al menos en muchos casos. Pero, de repente, el cabecilla de este movimiento, Kurt Cobain, se suicida. Y eso hace pensar que era más profundo de lo que parecía. Es misterioso ver cómo lo que al fin y al cabo era una moda -y Nirvana era una moda que se tradujo en pantalones rotos y camisas de leñadores- a veces contiene un elemento de verdad que a mucha gente le sirve como brújula para orientarse.

-La historia del rock puede verse como la crónica musical del desmoronamiento del antiguo orden social estable, ordenado y rígido. Pero la música, ¿sólo refleja lo que hay en la sociedad, o es también instrumento de transformación?

-El fenómeno del rock es resultado, entre otras cosas, de la demografía. Cuando los soldados vuelven de la guerra se dedican a hacer niños. Esos niños crecen mimados, porque sus padres vienen de situaciones muy penosas, y al mismo tiempo son niños que tienen capacidad para ver la distancia entre las promesas y la realidad. En los años sesenta muchos jóvenes ven que existe crecimiento económico pero que el orden social, la moral, el orden político que se les imponen son muy constrictivos. Esta gente hace suya una cierta música y esa música se convierte en su portavoz.

Por otra parte, tecnológicamente ha aparecido un soporte nuevo que es el Lp. Los artistas antes funcionaban con discos de dos canciones, una en cada cara, y de repente tienen un formato que les obliga a contar cosas. La forma crea el mensaje. El personaje esencial en esto es Bob Dylan porque lidera el movimiento literariamente y prueba que puedes escribir sobre lo que quieras. Antes, el 99% de las canciones eran de amor pero ahora, de repente, puedes contar por qué estás insatisfecho con el mundo de tus padres. El rock también permite el narcisismo de decir: 'somos jóvenes, somos guapos y tenemos la solución'. Todo esto produce en ese momento una bola asombrosa que no vuelve a repetirse, o que se repite sin ese grado de insurgencia de los 60.

-Pero en la actualidad vuelve a dominar la música de consumo, el 'me quiere y no me quiere'.

-En la música hay ciclos. A veces se imponen los artistas y en otras ocasiones es la industria la que toma el timón. Ahora estamos viviendo el resultado de unos cambios tecnológicos brutales. El disco ha desaparecido, o está en vías de extinción. O queda como una especie de tótem que guardamos unos pocos. Del concepto de album se ha pasado a la canción, que ya ni tiene entidad física.

Todo esto forma parte de la banalización de la cultura. Lo que la música ha perdido es el eco universal que tuvo. Eso quizás no se vuelva a repetir porque hoy vivimos abrumados de ofertas culturales. Nosotros venimos de una etapa de escasez en la que valorábamos un libro, una revista, o un disco, porque eran objetos escasos, caros y preciados. Ahora nos encontramos con un mundo donde eso no tiene valor, o tiene valor mínimo.

-Hemos hablado de Nirvana, que fue un grupo de éxito. Pero 'El muro', de Pink Floyd, también fue superventas. Actualmente hay una escisión radical entre la música de calidad y la música comercial

- 'El muro', y todos los discos de Pink Floyd, eran conceptos. Un objeto grande, bonito, misterioso, con claves que tenías que descifrar. Pero corresponden a una etapa en la que el oyente era activo y pensaba que formaba parte de la creatividad de los artistas. Todo eso tiene ahora mucho menos valor cuando hablan contigo a través de Twitter o Facebook, aunque sepas que en muchos casos no son ellos los que están detrás, sino community managers.

-Me parece interesante esto que sugiere de la pérdida de misterio. Quizás ahora nos creemos que ya lo sabemos todo.

-Nos han encogido el mundo. Ves un programa como 'Españoles en el mundo' y crees que ya tienes una idea aproximada de cómo es Tanzania. Pero cuando llegas allí te das cuenta de que no es así en absoluto. La experiencia se ha democratizado y, al mismo tiempo, se ha abaratado en todos los sentidos. El turismo es una industria que se ocupa de satisfacer ese ansia de misterio, ese 'voy a entrar en otra cultura'. Cuando lo cierto es que sólo entras en una representación de esa cultura.

Frente a la experiencia de esos discos enigmáticos, polifacéticos, complejos, ahora te lo dan todo mucho más mascado. Pero ocurre en todo. Todas las experiencias se han rebajado.

-Eso cuando tenemos experiencias físicas, porque como cada vez vivimos más en el mundo virtual...

-Si has vivido los tiempos apasionantes, te sientes como el personaje de Norma Desmond (Gloria Swanson) en 'Sunset Boulevard' (El crepúsculo de los dioses) cuando dice: «Yo sigo siendo una estrella, es la pantalla la que ha empequeñecido». Y es cierto. Y lo ha hecho hasta físicamente. Venimos del cine en grandes pantallas y de repente te acostumbras a ver las películas en pantallitas minúsculas. Todo es cada vez más light, menos poderoso, y no tienes la sensación de alcanzar la vasija al final del Arco Iris.

-¿Qué nos dice la música de hoy de los tiempos en los que vivimos? ¿Refleja la realidad? ¿Se evade? ¿Lucha contra ella?

-Lo que nos dice es que podemos satisfacer fácilmente nuestras necesidades más íntimas y que es muy fácil ser sexualmente atractivo. Nos están contando que el mundo se puede comprar, a tocateja o en cómodos plazos. Y que no hay nada que no se pueda arreglar con dinero y con amor. El concepto de amor también se ha abaratado enormemente. Es asombroso ver la pasión de los fans, la seguridad e ingenuidad con que creen que conseguir la camiseta firmada por One direction les va a cambiar la vida.

-Lo que está contando me sugiere una palabra: alienación. Es un concepto escurridizo, pero ¿estamos más alienados?

-Posiblemente, aunque nadie querría reconocerlo. Durante mucho tiempo las izquierdas, y no sólo ellas, tuvieron que pedir perdón porque creyeron en determinadas utopías que resultaron muy destructivas. Pero había algo heroico en esa capacidad de creer que puedes cambiar la Historia. Ahora la única opción que te dejan es ser consumidor. ¿Alienación? Pues, posiblemente. Vivimos en una sociedad de la representación, pero apenas nos damos cuenta de que estamos viendo un teatro. No somos conscientes de hasta qué punto nos manipulan.

Cuando Margaret Thatcher, a finales de los ochenta, en su plenitud triunfal, dice «no hay sociedad, sólo hay individuos y familias» de repente sientes que ese es el pensamiento secreto que late en lo que estamos viviendo. El programa básico es que no hay sociedad y, por tanto, tus derechos en Sanidad, Educación, o Pensiones cada vez son más pequeños.

-En un momento como éste, tras seis años de crisis y ajustes, ¿cómo se enfrenta a esta situación el mundo de la música?. ¿Hay movimientos de lucha, hay un resurgir del rock político?

-La música pop, o el rock, antes era un cuerpo que podías abarcar con la vista con un poco de esfuerzo. Pero ahora ya no es un cuerpo, son inmensos territorios y praderas donde están ocurriendo montones de cosas, de las que no te enteras si no te preocupas tu mismo de buscarlas. Sí existe una canción política, pero no tiene ningún impacto social. Se requiere un tipo de genialidad para que eso funcione.

Cuando Jerry Dammers compone esa canción que se llama 'Free Nelson Mandela' nadie sabía quién era Mandela fuera de Suráfrica. Esa capacidad de transmitir un mensaje básico de que existe un señor que lleva 21 años en la cárcel como consecuencia de una situación injusta y vergonzosa para la humanidad, te la cuentan con una música alegre y jubilosa. Eso es muy difícil de hacer.

Ahora las canciones críticas están cargadas de sarcasmo, pero no son universales. Como casi todo el resto de la música, se hacen para un sector. No tienen esa capacidad globalizadora. Entonces ¿qué hace la música? La música está tan noqueada que lo único que puede hacer es buscar formas de supervivencia. El rock no va a morir, pero será una parte más diminuta de la oferta de ocio y cultura.

-En su libro 'Jinetes en la tormenta' afirma: «El rock todavía no se ha reconciliado con las realidades biológicas. A diferencia del blues, el jazz o el flamenco, que veneran la longevidad, sigue encandilado con quimeras de eterna juventud, sexo alborotado, vehículos acelerando, resacas asumibles y cortes de manga al futuro». En realidad no sólo es un problema del rock. Nuestro mundo es así ¿o no?

-Sí. Pero el rock es en parte culpable de esa juvenalización de la existencia. Ese pacto faustiano del rock con la juventud lo está pagando. El rock en cierta forma triunfó, y se convirtió en la voz de una generación. O hubo una generación que se lo apropió. Pero también se puede morir de éxito. No puedes mantener la idea de que eres rebelde o insurgente cuando McDonalds te paga un millón de dólares por tu canción.

-Ese mito de la juventud está también relacionado con el 'ideal' del rock. En su libro cita una frase muy reveladora de la gran rockera Patti Smith: «Formar una familia me pareció más importante que alimentar el mito de ser una estrella de rock». Muchos talentos se cegaron con el brillo de esa ilusión.

-Con esto pasa algo parecido como con esos insectos que no pueden sustraerse a la atracción de la luz y al final se queman. Estamos hablando de una musica que tiene 60 años y, por tanto, las reglas aún se están escribiendo. Nadie podía imaginar que Chuck Berry seguiría haciendo música hoy; que Elvis Presley gane más dinero muerto que vivo; o que grupos como Pink Floyd o los Beatles, que ya no existen, tengan un gerente que se ocupa de su legado económico. Es una música que ha vivido una juventud, una madurez y una vejez superrápidas.

Normalmente los artistas sólo daban conciertos cuando necesitaban dinero. Pero ahora ya no es así. Un ejemplo es Bob Dylan, que no tiene necesidad pero da cien conciertos al año porque quiere. Es un nuevo modelo. Del 'muere joven y harás un bonito cadáver' se ha pasado al 'moriré con las botas puestas'.

-'Imagine', de John Lennon es el himno mundial de los idealistas. Pero usted, que es muy crítico con la faceta política del ex beatle, considera esta canción incongruente.

-La etapa política de Lennon es particularmente sonrojante. Compone «Imagine» en una gran mansión en Inglaterra, con un gran piano blanco. Tienes que tenerlos muy grandes para ser supermillonario y cantar «Imagina que no hay posesiones, si lo quieres lo podemos conseguir». Me parece pornográfico.

-Pero eso no dice nada del valor intrínseco de la canción.

-Sí, porque el rock siempre ha tenido un elemento de mitificación de los personajes. Esperabas que hubiera algún tipo de correspondencia entre lo que hacían y lo que cantaban. Pero no hay que perder de vista que Lennon era muy competitivo y con 'Imagine' estaba intentando hacer una canción tan universal como 'Yesterday' de McCartney. A mí me produce mucho rubor.

-Manu Chao sobre el futuro del planeta: «Estamos en una carrera entre un sistema que se ha vuelto loco y el instinto de conservación de los humanos». Pero su modelo de cantante activista parece que está de capa caída. El está desaparecido.

-Lo de Manu Chao es un poco raro. Sigue haciendo música, pero no la publica. ¿Por qué? El no lo reconocerá, pero no la saca porque no la puede rentabilizar, y le indigna profundamente que esa música no tenga valor comercial. Así que se dedica sólo a actuar. A veces ante 50.000 personas y otras veces en pequeños locales. Pero yo sé que tiene media docena de discos hechos. Uno de rumba, otro de reggae, otro en portugués... Y no los saca. Me parece especialmente trágico que no quiera compartir esas canciones.

En su frustración hay un elemento económico, pero también un cierto sentido de la dignidad. En el fondo sabe que hacer música ahora es echar margaritas a los cerdos.

-Me sorprende porque eso choca no sólo con la imagen altruista de Chao, sino también con su imagen de músico que tiene la necesidad de decir algo sobre el mundo.

-Posiblemente eso también le pese mucho. Hubo un momento en el que Chao era el representante mundial de cierto espíritu heterodoxo, alternativo y revolucionario. En esa época viajó mucho y enseguida se dio cuenta de que las explicaciones que tenemos en Europa sobre lo que ocurre en el Tercer Mundo no valen.

En un viaje a Colombia, al terminar uno de los conciertos, le presentaron a un grupo de personas y le dijeron: «Estos son los chicos, los de la guerrilla». Y de repente se dio cuenta de que los soldados y los 'chicos' se conocían. Uno de ellos se lo explicó: «Es que en la guerrilla pagan mejor». Eso te rompe cualquier esquema que puedas tener de que las FARC son un movimiento político de liberación. Y eso para él, que viene del mundo que representa su padre, Ramón Chao, de 'Le monde diplomatique', donde tienen clarísimo quien es el enemigo, los buenos y los malos, supongo que debió provocarle un enorme shock.

-El mundo de la música negra es orgullosamente machista, afirma. Y aún más el hip hop, habría que añadir. O el heavy metal. Cuando Loquillo habla de actitud rock ¿no está hablando, en realidad, de una forma de virilidad?

-Sí. Hay una tradición muy relacionada con la celebración del poder fálico. Eso está claro. En ese sentido, uno de los cambios más grandes de los últimos años es la aparición del indie, que es una música más asexual, incluso con claves de estética homosexual. Su ironía, esa capacidad de reírse de todo y de no tomarse en serio, proviene posiblemente de la subcultura gay.

-Pero ¿no hablamos, en realidad, de algo del pasado? Porque si alguien tiene supremacía hoy son las mujeres. Las que más venden son ellas: Madonna, Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Shakira, Katy Perry, Adele... Es abrumador.

-Quizás la oferta femenina sea más vendible en estos tiempos. Madonna creó el molde e impuso la norma: 'Haz lo que quieras, pero llama la atención'. Esa carga erótica, esa capacidad de provocar, que es más evidente en una mujer, hace que el de ahora sea su momento.

El modelo de artista masculino es el dios tocado por el rayo divino de la inspiración. En cambio, ellas vienen de un proceso de aprendizaje muy intenso que les hace dominar el canto, el baile y la interpretación. Muchas de estas artistas vienen de academias como las de Disney (de donde salen Britney Spears o Miley Cirus...) o las academias de Londres (de las que salieron Amy Winehouse y Adele). Son más adaptables a las necesidades actuales del pop.

Y se pueden permitir mejor el estar cambiando constantemente de imagen o de estética, mientras que en un artista masculino eso genera de inmediato la sospecha de que es gay, y eso le limita el público.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.